今日から防災週間です。1960年に制定された防災の日(9月1日)を含む1週間(8月30日~9月5日)を防災週間と閣議了承したのは1982年ですから、既に30年になります。ご存知のとおり、防災の日は関東大震災の発生した日にちなんでいますが、制定の前年の1959年9月26日の伊勢湾台風襲来が戦後最大の台風被害になったことも教訓としています。この週末も台風15号の影響で東日本と西日本は荒れた天気になりそうです。夏休み最後の週末ですが、十分にお気を付けください。

パレスサイドビルでは昨日、社員らで非常食の試食会をしました。現在、パレスサイドビルに備蓄している非常食と、新たに業者から提案された非常食の食べ比べと評価です。今回業者からの提案は「非常時だからこそ、あたたかく、おいしい食事」というものでず。「震災下の食―神戸からの提言」(NHK出版)、「働く人たちの災害食―神戸からの伝言」(編集工房ノア)などの著書がある甲南女子大学名誉教授の奥田和子さんらが、おなかと心を満たしてくれる『災害食』を言われていますが、いろいろな経験から非常食の考え方や品質・機能は高まっています。

私も発熱材で加熱した「とり五目ごはん」と「きのこ汁」をいただきました。加熱袋に発熱剤、とり五目ごはん、きのこ汁を入れ、発熱溶液を注いでチャックを閉め、待つこと20分。(記事中の写真3枚は㊤から「とり五目ごはんときのこ汁」に「溶液を入れ」「湯気がでて加熱中」の様子)。やはりあたたかい食べ物は災害時でもほっとさせてくれます。特にきのこ汁は熱々で個人的にはぜひ備蓄メニューに入れてほしい味です。

ちなみに避難者(設定条件20~50歳代の男女)で摂取目標カロリーは2.300kcal/日、避難高齢者(同65歳以上の男女)は1.600 kcal/日、そして救援者(同30~49歳の男性)は3.500 kcal/日だそうです。たしかにエレベーターも止まった緊急時に階段を駆け上がって動き回る復旧従事者や救助活動者用には高カロリー食が必要ですね。この業者の提案でも「大盛り」セットが用意されていました。

2階の壁には昭和30年代に使われた手書きのマッチ箱が飾られており、これを見ているだけでも飽きません。

2階の壁には昭和30年代に使われた手書きのマッチ箱が飾られており、これを見ているだけでも飽きません。

少年は、実はしょっちゅう着替えてます。4月は水色のシャツに「交通安全」のたすき姿、春と秋全国火災予防週間には消防服姿になります=写真㊨。消防服は近くの大妻女子大学の学生クラブ「服部」(ふくぶ)の製作。麹町消防署の依頼を受け2010年11月から秋から行われているそうです。最初は通常の防火衣の上着だけのバージョンだったのが、レスキュー隊の防火衣、特別消火中隊の防火衣へと〝進化〟を続けています。

少年は、実はしょっちゅう着替えてます。4月は水色のシャツに「交通安全」のたすき姿、春と秋全国火災予防週間には消防服姿になります=写真㊨。消防服は近くの大妻女子大学の学生クラブ「服部」(ふくぶ)の製作。麹町消防署の依頼を受け2010年11月から秋から行われているそうです。最初は通常の防火衣の上着だけのバージョンだったのが、レスキュー隊の防火衣、特別消火中隊の防火衣へと〝進化〟を続けています。

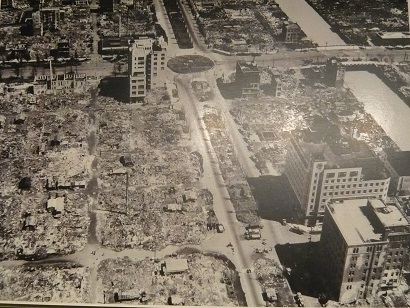

されていました=写真㊦。1945年8月25日撮影ということで、説明を読むと、京橋北東の様子で、右側下から2つ目のビルが1932年竣工の味の素本社。ちなみに、角の時計台(写真ではビルの左下角)が特徴で、1980年代まで健在でした。

されていました=写真㊦。1945年8月25日撮影ということで、説明を読むと、京橋北東の様子で、右側下から2つ目のビルが1932年竣工の味の素本社。ちなみに、角の時計台(写真ではビルの左下角)が特徴で、1980年代まで健在でした。

、そして、どんな「倍返し」「十倍返し」を見せるか、楽しみです。ちなみに、TBSは25日午後2時から、1話~5話のダイジェストを放送するそうですので、見逃していた方、追いつくチャンスです。

、そして、どんな「倍返し」「十倍返し」を見せるか、楽しみです。ちなみに、TBSは25日午後2時から、1話~5話のダイジェストを放送するそうですので、見逃していた方、追いつくチャンスです。 プ(各525円)=写真㊨㊦、そして8月14日には「倍返し饅頭」(9個入り840円)=写真㊧㊤が登場しました。包装紙は半沢の名刺のデザイン、オマケとして名刺のステッカー付きです。

プ(各525円)=写真㊨㊦、そして8月14日には「倍返し饅頭」(9個入り840円)=写真㊧㊤が登場しました。包装紙は半沢の名刺のデザイン、オマケとして名刺のステッカー付きです。 とストラップも売り切れ、塩に至っては影も形もありませんでした。同ショップは東京駅、ソラマチ(スカイツリー脇)にもありますが、どこも同様の状況のようです。

とストラップも売り切れ、塩に至っては影も形もありませんでした。同ショップは東京駅、ソラマチ(スカイツリー脇)にもありますが、どこも同様の状況のようです。

ガサガサと、凄い音。雄が雌を押しつぶしてしまうのでは、といった勢いでした=写真㊧。

ガサガサと、凄い音。雄が雌を押しつぶしてしまうのでは、といった勢いでした=写真㊧。 まだ増えるのか。と思っていたら、先週、番のメスが亡く なりました。オスは19日朝現在、存命中ですが、どうやらあと数匹の幼虫が誕生しているようです。

まだ増えるのか。と思っていたら、先週、番のメスが亡く なりました。オスは19日朝現在、存命中ですが、どうやらあと数匹の幼虫が誕生しているようです。

ているの様子がお分かりになるでしょう。

ているの様子がお分かりになるでしょう。

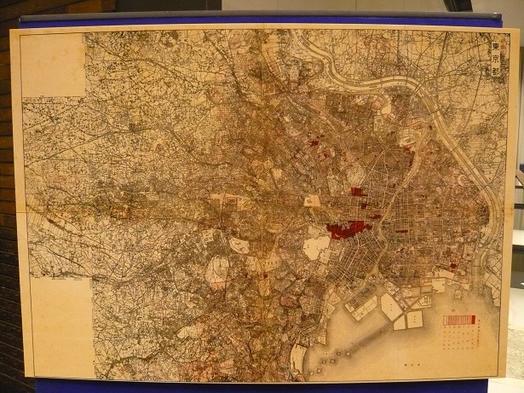

許可を取るのに、日本人プロデューサーたちが頑張ってくれたよ。今まで誰も、皇居敷地内での撮影を許されたことはないから、僕たちが初めてになる」と語っています。といっても、皇居の前で撮った程度のようで、フェラーズを演じたフォックスはインタビューで、「規制もすごかった。何も食べられないし、たばこも吸えない。限られた時間しか与えられなかったし、常に監視されていた」とぼやいた後、「でも、とても神聖な場所にいる感覚を覚えたよ」と話しています。

許可を取るのに、日本人プロデューサーたちが頑張ってくれたよ。今まで誰も、皇居敷地内での撮影を許されたことはないから、僕たちが初めてになる」と語っています。といっても、皇居の前で撮った程度のようで、フェラーズを演じたフォックスはインタビューで、「規制もすごかった。何も食べられないし、たばこも吸えない。限られた時間しか与えられなかったし、常に監視されていた」とぼやいた後、「でも、とても神聖な場所にいる感覚を覚えたよ」と話しています。

ゆかりの漫画家らが思いっきり落書きを描き、通り沿いのガラスに貼りだされ=写真㊨、また、中を覗くと壁や柱に描かれているのが見えるのです(建物内は関係者以外立ち入り不可)=写真㊦。これを知った見物人が、暑いのにドッと繰り出したってわけ。この人出、ただごとじゃないですよネ。

ゆかりの漫画家らが思いっきり落書きを描き、通り沿いのガラスに貼りだされ=写真㊨、また、中を覗くと壁や柱に描かれているのが見えるのです(建物内は関係者以外立ち入り不可)=写真㊦。これを知った見物人が、暑いのにドッと繰り出したってわけ。この人出、ただごとじゃないですよネ。 サンデー」で連載がスタートした藤子不二雄の『オバケのQ太郎』がテレビアニメ化されて大ヒットし、その儲けで建てられた・・・と社内でも言い伝えられ、「オバQビル」とも呼ばれたほどなんですって。漫画と切っても切れないビルなんです。

サンデー」で連載がスタートした藤子不二雄の『オバケのQ太郎』がテレビアニメ化されて大ヒットし、その儲けで建てられた・・・と社内でも言い伝えられ、「オバQビル」とも呼ばれたほどなんですって。漫画と切っても切れないビルなんです。 、道路に面した1階応接ロビーの壁面や窓ガラスに次々に〝作品〟を描いたそうです。自身の作品のほか、浦沢さんと島本さんが石ノ森章太郎さんの『サイボーグ009』を描くなど、思わぬコラボも実現したといいます。他にも、『ポケモン』『うる星やつら』など新旧入り混じって賑やなこと=写真㊨は小学館lululu文庫編集部のブログより。

、道路に面した1階応接ロビーの壁面や窓ガラスに次々に〝作品〟を描いたそうです。自身の作品のほか、浦沢さんと島本さんが石ノ森章太郎さんの『サイボーグ009』を描くなど、思わぬコラボも実現したといいます。他にも、『ポケモン』『うる星やつら』など新旧入り混じって賑やなこと=写真㊨は小学館lululu文庫編集部のブログより。

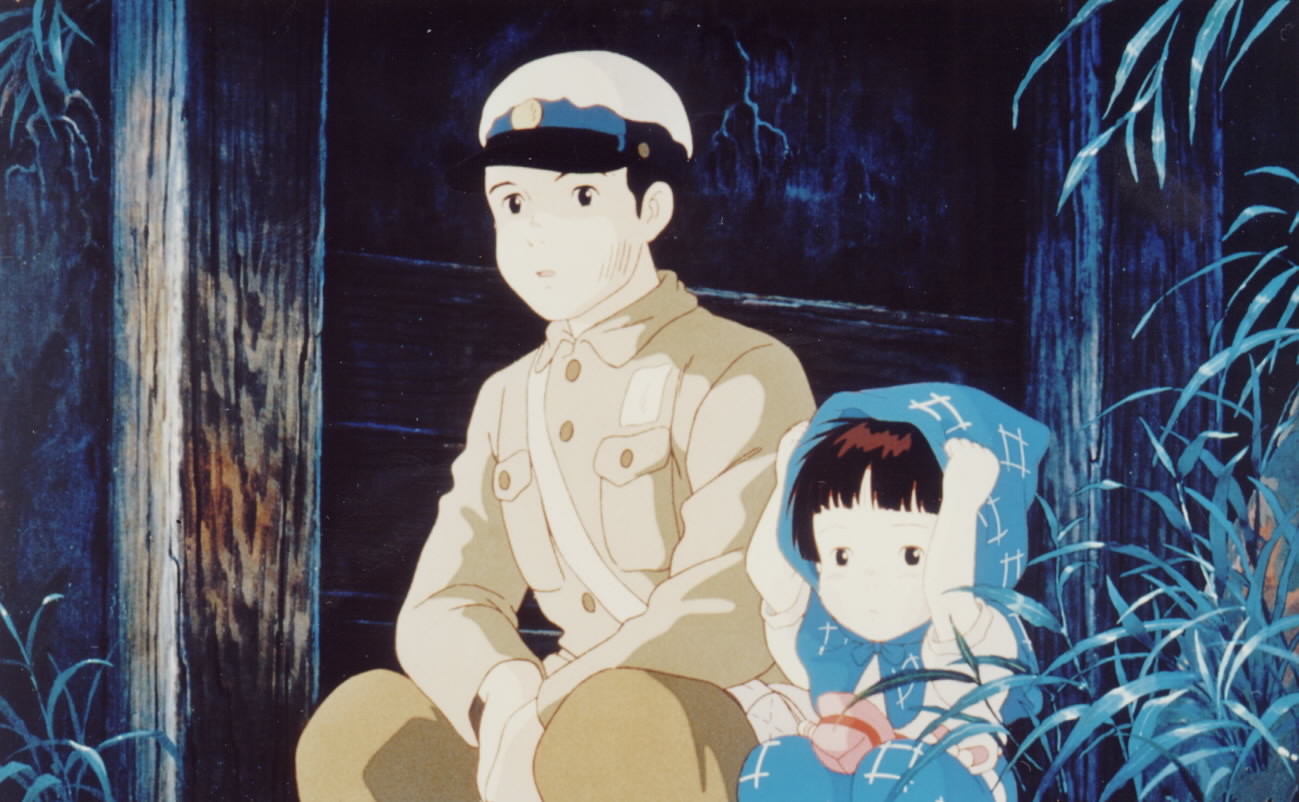

えに苦しんでぼくらは横穴壕にいた。67年を経てぼくは八十を過ぎた。他のことは忘れても、あの深い闇は昨日のことのように、ぼくにのしかかる」と書いています。

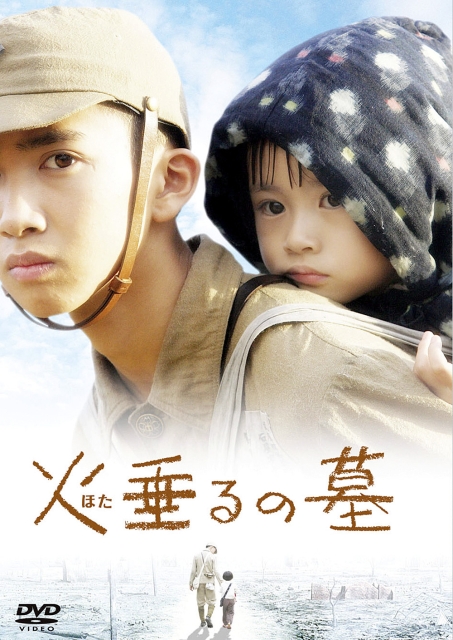

えに苦しんでぼくらは横穴壕にいた。67年を経てぼくは八十を過ぎた。他のことは忘れても、あの深い闇は昨日のことのように、ぼくにのしかかる」と書いています。 き抜こうとする健気さに胸が詰まり、むき出しになる大人たちのエゴや打算に押しつぶされていく残酷さは、見ていてつらいものがありました。

き抜こうとする健気さに胸が詰まり、むき出しになる大人たちのエゴや打算に押しつぶされていく残酷さは、見ていてつらいものがありました。

鳥居に似ている」こと、墓石の裏面に「レツルが作者であると確認する碑文を発見した」などと書いてあるようです。ちなみに、東京新聞によると、「墓石は、砂岩の石材を組んであり高さ1.3メートルほど。1910年に29歳で亡くなったクララという女性の墓で、クララの死亡時、レツルは日本に滞在しており、どのような経緯で墓石が作られたかは不明」とのことです。

鳥居に似ている」こと、墓石の裏面に「レツルが作者であると確認する碑文を発見した」などと書いてあるようです。ちなみに、東京新聞によると、「墓石は、砂岩の石材を組んであり高さ1.3メートルほど。1910年に29歳で亡くなったクララという女性の墓で、クララの死亡時、レツルは日本に滞在しており、どのような経緯で墓石が作られたかは不明」とのことです。 、コピーライターの秦岡紀行さんは2007年に製作の3分間ドキュメンタリー「61年目の風景~Hiroshima Mindscape」でドーム自体が被爆前から持つ平和のメッセージを訴えています。2007年3月29日の毎日新聞広島県版にこれに関する記事があり、その中で秦岡さんは「レツルは故郷がオーストリア・ハンガリー帝国に支配されていたこともあり、争いを好まない思想が背景

、コピーライターの秦岡紀行さんは2007年に製作の3分間ドキュメンタリー「61年目の風景~Hiroshima Mindscape」でドーム自体が被爆前から持つ平和のメッセージを訴えています。2007年3月29日の毎日新聞広島県版にこれに関する記事があり、その中で秦岡さんは「レツルは故郷がオーストリア・ハンガリー帝国に支配されていたこともあり、争いを好まない思想が背景 にある東洋文化にひかれて来日。ドーム壁面の飾り付けは着物などの抽象的な図案がヒントとされており、被爆前から平和への思いが込められていました。『平和のシンボル』と言うなら、そこにもスポットが当てられるべきと思います」と述べています。

にある東洋文化にひかれて来日。ドーム壁面の飾り付けは着物などの抽象的な図案がヒントとされており、被爆前から平和への思いが込められていました。『平和のシンボル』と言うなら、そこにもスポットが当てられるべきと思います」と述べています。

位ことちゃん(香川県、6698票)などを寄せ付けませんでした。

位ことちゃん(香川県、6698票)などを寄せ付けませんでした。

って、通訳ボランティアも手伝い、スペイン語、ドイツ語、中国語を話せる人もいるそうです。渋谷、原宿、代官山・恵比寿の観光マップなどを配布、特にハチ公に興味を持つ外国人観光客が多いため、解説パンフレットも置いているといいます。

って、通訳ボランティアも手伝い、スペイン語、ドイツ語、中国語を話せる人もいるそうです。渋谷、原宿、代官山・恵比寿の観光マップなどを配布、特にハチ公に興味を持つ外国人観光客が多いため、解説パンフレットも置いているといいます。