先日紹介したように、パレスサイドビルから10分ほど、「カレーの街」神田で「神田カレーグランプリ(GP)2012」が10月27、28日開かれ、第1回の昨年の3万人を軽く超える4万人が訪れる大盛況だったそうです。人気投票で上位3店が決まりました(主催者ホームページ「http://kanda-curry.com/」参照)。

カレーに関しては、あまた論じられています。「カレーライスと日本人」(森枝卓士、講談社現代新書)=写真㊦=が結構面白かったので紹介します。

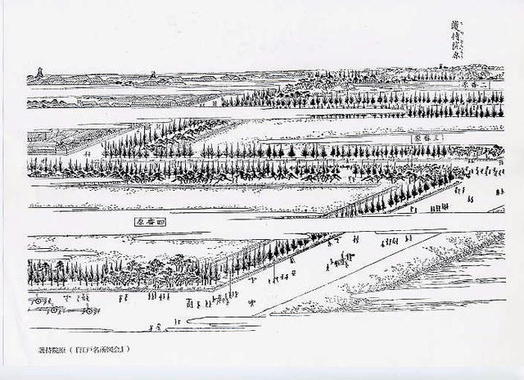

本場インドではスパイスを混ぜ合わせてすりつぶすのが、インドを植民地にした英国で、いちいち面倒だと考えて、すぐ溶いて仕える「パウダー」になり、「ルー」になっていったということで、鹿鳴館時代に「C&Bカレー粉」が日本に入ってきたといいます。同書の筆者の調べでは、文献に記録が残る日本最古のカレーは1872(明治5)年刊の「西洋料理指南」=写真㊤、「カレーライスと日本人」より=の「カエルカレー」。明治10年には、精養軒と並ぶ有名洋食屋「三河屋」の宣伝に「ライスカレー12銭5厘」と記されているそうです。ただ、このころの「具」はカエルのほか、タケノコやキノコ、レンコンなど雑多で、筆者が「本格的日本式」と考えるジャガイモ、ニンジン入りのカレーは1915(大正4)年刊の「家庭実用献立と料理法」(西野みよし)でようやく登場。このころ以降、軍隊食として採用され、「国民食」に発展していく――というわけで、他の本でも、概ねこうした時系列が定説と言えそうです。筆者は、カレーが「国粋主義にとどまらず、積極的に外のものを取り入れて形成される......日本文化の特質を象徴する」と書きます。

ただ、一気に歴史を400年巻き戻す説も。16世紀の織田信長の時代、キリシタン大名の大友宗麟、大村純忠らが「天正遣欧少年使節」を派遣しましたが、この時にインドからカレーのスパイスを初めて日本に持ち帰ったという説が、大村の地元、長崎県大村市で唱えられ、「カレーのルーツのまち」と、地域興しに活用されています(根拠はもう一つはっきりせず、大村市のホームページも、町おこしサークルを紹介している程度です)。

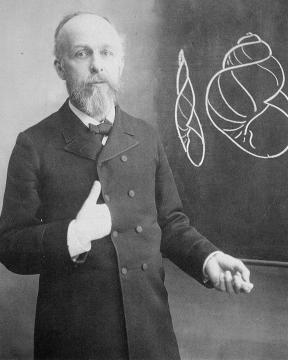

上記の「カレーGP」のページも「日本におけるカレーの歴史」を簡単に掲載していて、「少年よ大志を抱け」のウィリアム・クラーク博士の話を紹介しています。札幌農学校(現北海道大)の教頭を務めたクラークは米食を推奨せず、唯一ライスカレーだけは例外として、生徒たちに勧めたというのです。ただし、異論もあり、「カレーなる物語」(吉田よし子、筑摩書房)は、北大に残る記録はクラーク離日後の1877年9月のカレー粉の納入記録しかないとして、クラークの逸話に疑問を呈しているそうです。

かくのごとき蘊蓄が本やネットにあふれる日本は、やはりカレー天国なんですね。

門、文吉には多大な褒美の品や祝い品が贈られたり、藩主らに特別に取り立てられました。

門、文吉には多大な褒美の品や祝い品が贈られたり、藩主らに特別に取り立てられました。