東京・竹橋のパレスサイドビルのすぐ南側にある皇居東御苑内二の丸諏訪茶屋南側のスイセンがやっと可憐な白い花をつけ始めました。北の丸公園内のスイセンはつぼみがついていますが、咲くのはまだ先になりそうです。

スイセンは12月下旬ごろから咲き始めるのが普通ですが、今シーズンは、いつもより寒さが厳しいのか、開花は相当遅れているようです。

約20万本のスイセンが育ち、都内有数のスイセンの名所となっています江戸川区の葛西臨海公園は、この寒さからの開花遅れの影響をもろに受けた感じです。同園は「~20万本のニホンスイセンがお出迎え~」というキャッチフレーズで、今月6日(日)から2月11日(月・祝)までの予定で「水仙まつり」を改正していますが、スイセンはやはりやっと咲き始めたところで、咲いているのはほんの一部の箇所で、まつりもなんとなく寂しい雰囲気だそうです。

特に、今週末の2、3日(土、日曜)には日本スイセンについて公園ボランティアが説明する「水仙ガイド」、フラワーアレンジメント教室、水仙コンサート、水族園の人気の着ぐるみ、ペンちゃん・ガンちゃんとの記念撮影、鳥類クイズラリー、竹馬遊び――など10のイベントが組まれ、「水仙まつり」の最大の盛り上がりを、と企画されていただけに関係者もやや消沈気味だとか。

同園によりますと、スイセンが見ごろになるのは2月中旬からになりそうで、「この週末はスイセンはもう一つといったところですが、ロウバイは見ごろになっていますのでぜひいらしてください」と話しています。

スイセンの花が遅れているのはどこも同じようで、約30万株のスイセンが咲き誇る神奈川県三浦市の県立城ケ島公園では、1月13日から20日まで「水仙まつり」を開催しましたが、お目当てのスイセンの花はほとんどないまま閉幕。現在3分咲きとかで、見ごろは2月の連休以降になるといいます。また、45万本のスイセンが育つ埼玉県幸手市の権現堂公園でも2月11日まで「幸手水仙まつり」を開催中ですが、やはり咲いている花はちらほらといったところ。権現堂公園管理事務所では「連休の時にどれだけ咲いているか。お天気次第です」と、寒さが恨めしそうな口ぶりでした。

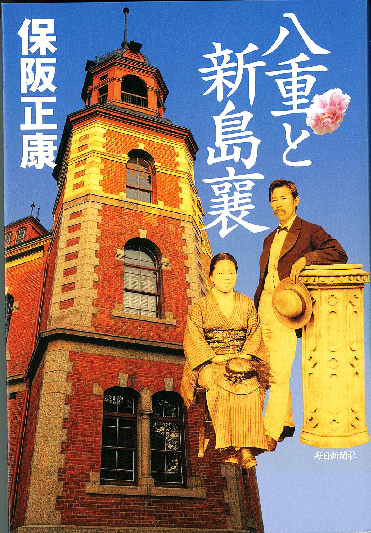

入学生と同12年1月入学生のクラスを合併しようという動きが学校側にありました。これを知った生徒たちはストライキを起こすなど大騒ぎとなりました。頭を痛めた襄は明治13年4月13日の朝の礼拝で生徒たちの前に立ち「これはもともと学校の誠意が諸君に通じなかったから起こったので、教員の罪でも諸君の罪でもない。校長たる不肖の罪である。校長はただいまその罪人を罰する」と言って、持っていたステッキで左手を何度も打ったのです。あまりの強さにステッキは折れてしまったのですが、生徒たちは全員頭を下げたばかりでなく、襄の手にすがり、袖を引いて打つのをやめさせたのです。これが有名な「自責の杖事件」です。

入学生と同12年1月入学生のクラスを合併しようという動きが学校側にありました。これを知った生徒たちはストライキを起こすなど大騒ぎとなりました。頭を痛めた襄は明治13年4月13日の朝の礼拝で生徒たちの前に立ち「これはもともと学校の誠意が諸君に通じなかったから起こったので、教員の罪でも諸君の罪でもない。校長たる不肖の罪である。校長はただいまその罪人を罰する」と言って、持っていたステッキで左手を何度も打ったのです。あまりの強さにステッキは折れてしまったのですが、生徒たちは全員頭を下げたばかりでなく、襄の手にすがり、袖を引いて打つのをやめさせたのです。これが有名な「自責の杖事件」です。

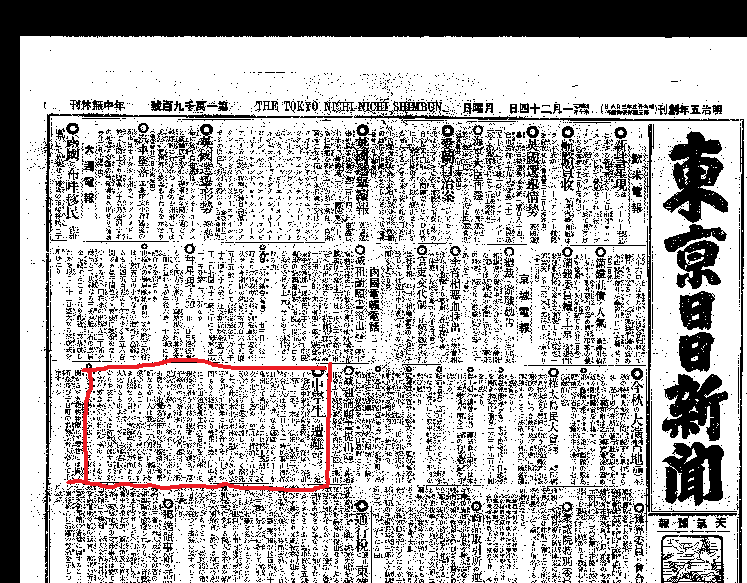

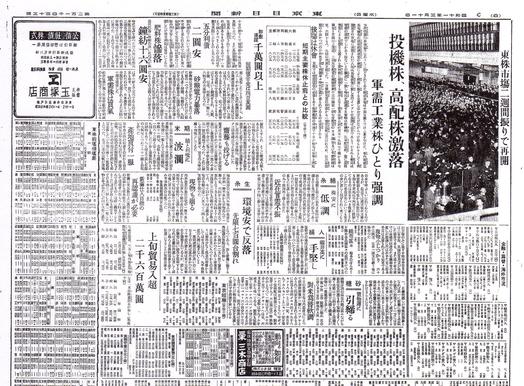

日新聞が報じたことを22日のこの欄でお知らせしましたが、この事故は世間の耳目を集めもので、同紙は連日、捜索の様子や、同年2月6日の追悼式の模様を伝えています。

日新聞が報じたことを22日のこの欄でお知らせしましたが、この事故は世間の耳目を集めもので、同紙は連日、捜索の様子や、同年2月6日の追悼式の模様を伝えています。

掛かったところでボートが転覆、12人は海に投げ出され、全員が遺体となって発見されたのです。

掛かったところでボートが転覆、12人は海に投げ出され、全員が遺体となって発見されたのです。

12~18時、嬬恋村内ホテル無料宿泊券、リフト無料券、特産品などを計9000人に▽万座温泉直送「足湯」=両日13~18時、写真㊨は昨年▽その他。小川広場では、宝さがしゲーム=両日14~15時▽ちびっ子雪遊び広場=両日10~16時▽おおきな雪のすべり台=同、写真㊦㊨は昨年▽かまくら体験=同、写真㊤は昨年▽鹿沢温泉直送「足湯」=同▽物販・飲食コーナー=両日11~15時など。 靖国通りの雪だるまのコンテストもあります。投票は小川広場で19日13~16時、20日10~11時半。投票した人には素敵なプレゼントが用意されるそうです=写真㊦㊧は鶴と亀をあしらった昨年の最優秀賞。

12~18時、嬬恋村内ホテル無料宿泊券、リフト無料券、特産品などを計9000人に▽万座温泉直送「足湯」=両日13~18時、写真㊨は昨年▽その他。小川広場では、宝さがしゲーム=両日14~15時▽ちびっ子雪遊び広場=両日10~16時▽おおきな雪のすべり台=同、写真㊦㊨は昨年▽かまくら体験=同、写真㊤は昨年▽鹿沢温泉直送「足湯」=同▽物販・飲食コーナー=両日11~15時など。 靖国通りの雪だるまのコンテストもあります。投票は小川広場で19日13~16時、20日10~11時半。投票した人には素敵なプレゼントが用意されるそうです=写真㊦㊧は鶴と亀をあしらった昨年の最優秀賞。

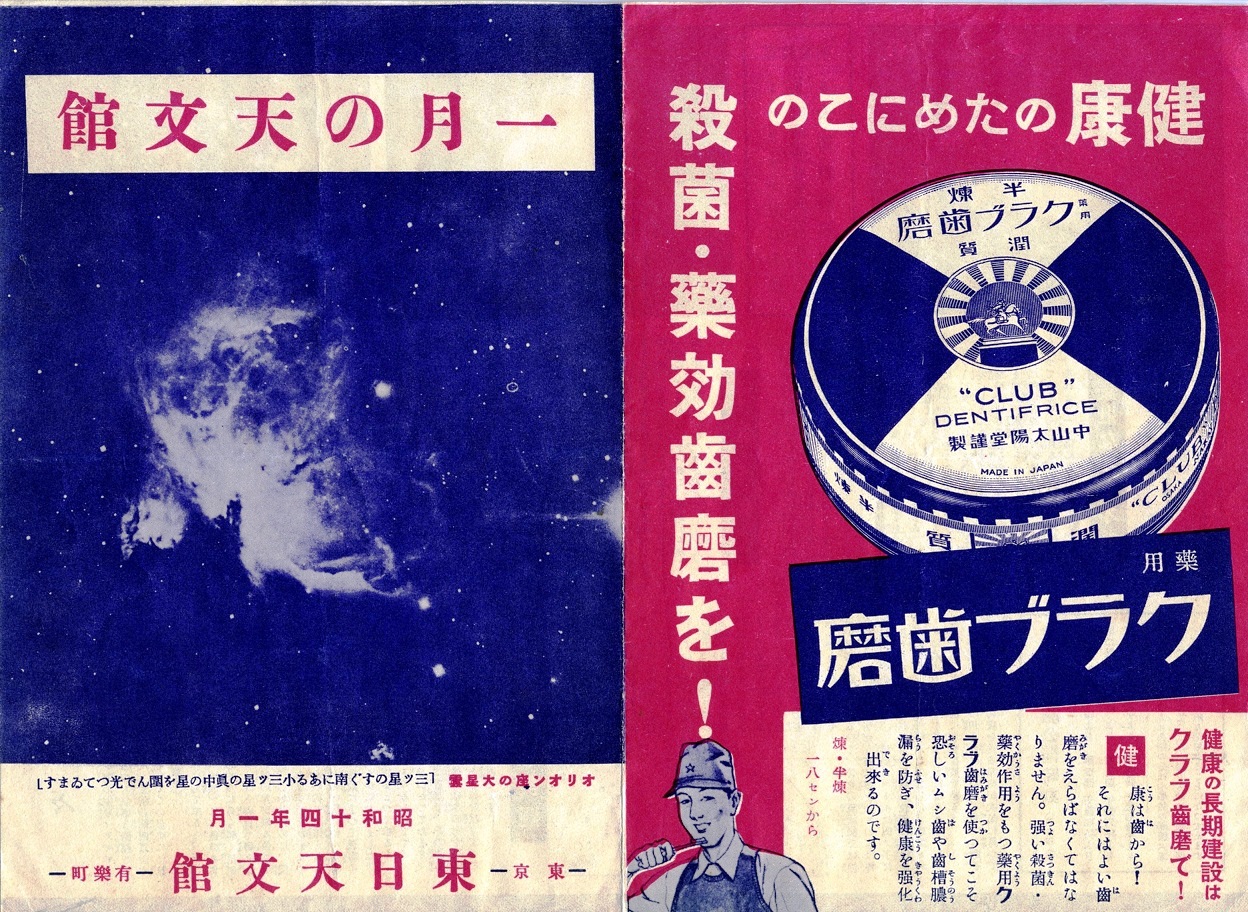

東京で最初のプラネタリウムを設置した東日天文館があった東日会館(東京・有楽町、毎日新聞社の前身、東京日日新聞社のビル)の前景イラストの絵葉書を、このコーナーにたびたび登場しているアマチュア天文家、小川誠治さんから提供されました。小川さんが以前送ってくれた東日会館のモノクロ写真には「東日天文館」の文字が会館の上部角にありますがイラストでは3階の壁面にあることなどから、絵葉書は多分完成前のイメージイラストだと思われます。

東京で最初のプラネタリウムを設置した東日天文館があった東日会館(東京・有楽町、毎日新聞社の前身、東京日日新聞社のビル)の前景イラストの絵葉書を、このコーナーにたびたび登場しているアマチュア天文家、小川誠治さんから提供されました。小川さんが以前送ってくれた東日会館のモノクロ写真には「東日天文館」の文字が会館の上部角にありますがイラストでは3階の壁面にあることなどから、絵葉書は多分完成前のイメージイラストだと思われます。

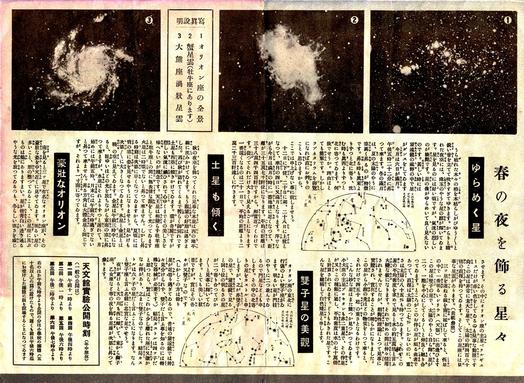

昭和14(1939)年1月のパンフレットを送ってくれました。開館翌年に発行されたもので、冒頭の「ゆらめく星」と題した解説には「うら枯れた木々の梢を木枯らしがびゅうびゅうと鋭い音を立てて吹きすぎてゆきます。からりと晴れた夜空には、珠玉のやうな星の群れが輝いてゐます。星を見るのには好い頃ですが、気流の烈しいのが欠点です。星の像がゆらめいてよく見えないのです。甚だしい時には望遠鏡の視野の中で星がダンスをしてゐます」などと記されています。

昭和14(1939)年1月のパンフレットを送ってくれました。開館翌年に発行されたもので、冒頭の「ゆらめく星」と題した解説には「うら枯れた木々の梢を木枯らしがびゅうびゅうと鋭い音を立てて吹きすぎてゆきます。からりと晴れた夜空には、珠玉のやうな星の群れが輝いてゐます。星を見るのには好い頃ですが、気流の烈しいのが欠点です。星の像がゆらめいてよく見えないのです。甚だしい時には望遠鏡の視野の中で星がダンスをしてゐます」などと記されています。