1月22日に続き水戸の梅の話です。先週2月20日から偕楽園の梅まつりが始まりました(3月31日まで)。茨城県営都市公園オフィシャ ルサイトによると、24日現在、約3000本のうち15%が開花しました。偕楽園の梅には「水戸の六名木」があって、烈公梅(れっこうばい=水戸藩9代藩主・徳川斉昭の別称「烈公」にちなんで名づけられた中咲き、水戸にしかない品種)、江南所無(こうなんしょむ=遅咲き、2代藩主・光圀の師であった中国の儒学者、朱舜水が日本にもたらしたとされる品種)などがあり、このうち早々に咲いた白難波(しろなにわ)に続き、柳川枝垂(やながわしだれ)も咲き始めたとのことです=写真㊨、上記サイトより。

ルサイトによると、24日現在、約3000本のうち15%が開花しました。偕楽園の梅には「水戸の六名木」があって、烈公梅(れっこうばい=水戸藩9代藩主・徳川斉昭の別称「烈公」にちなんで名づけられた中咲き、水戸にしかない品種)、江南所無(こうなんしょむ=遅咲き、2代藩主・光圀の師であった中国の儒学者、朱舜水が日本にもたらしたとされる品種)などがあり、このうち早々に咲いた白難波(しろなにわ)に続き、柳川枝垂(やながわしだれ)も咲き始めたとのことです=写真㊨、上記サイトより。

さて、ここで問題です。「梅は茨城県の花である」――YESか、NOか。

正解は「NO」。意外に思う人もいるのではないでしょうか。茨城県の「県花」はバラです。「いばらき県」ですから。でも、ご安心を。「県の木」が梅なんです。ちょっと、引っかけ問題っぽいですね。クイズ番組か、中学受験でも出ないかしら。(・w・)

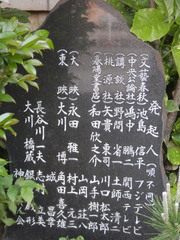

1966(昭和41)年といいますからほぼ半世紀前になりますが、毎日新聞社の提唱で、各都道府県の木を選ぶ「緑のニッポン全国運動」が展開され、茨城でも「県の木選定委員会」が選んだ候補(アカマツ、クロマツ、スギ、ケヤキ、梅)の中から県民の応募で最多得票の梅に決まったという経緯があります。㊧㊤紙面は決定を伝える毎日新聞1966年11

1966(昭和41)年といいますからほぼ半世紀前になりますが、毎日新聞社の提唱で、各都道府県の木を選ぶ「緑のニッポン全国運動」が展開され、茨城でも「県の木選定委員会」が選んだ候補(アカマツ、クロマツ、スギ、ケヤキ、梅)の中から県民の応募で最多得票の梅に決まったという経緯があります。㊧㊤紙面は決定を伝える毎日新聞1966年11 月12日朝刊で、茨城について、「徳川斉昭はウメを『風、雪、霜など冬のきびしさに耐え、春にさきがけて清楚な花をつける』とほ

月12日朝刊で、茨城について、「徳川斉昭はウメを『風、雪、霜など冬のきびしさに耐え、春にさきがけて清楚な花をつける』とほ めたたえ、水戸武士の"お手本"にしていた」との記述があります=㊧㊦紙面。

めたたえ、水戸武士の"お手本"にしていた」との記述があります=㊧㊦紙面。

ちなみに、水戸も「市の木」は梅です。私が水戸市に転入してから最初の春、市が梅の苗木をプレゼントしてくれました(世帯転入だけでなく出生でもくれるそうです)。白加賀(しらかが=白)と豊後(ぶんご=薄桃色)から選べて、豊後をいただきました。その時は写真㊨のようでしたが、みるみる枝を広げ、翌春からマンションのベランダの鉢で花をつけてくれています。一番上の写真は数年前の開花時です。今年は雪が降ったりして寒いせいでしょうか、つぼみはまだ堅いままで、開花はもう少し先のようです。

一時的に住んだ人を水戸ファン、茨城ファンにする、なかなか良いサービスだと思います。(^ω^)

も進めています。

も進めています。

パレスサイドビルでの拾得物は原則として防災センター(警備)=写真㊨=で一時お預かりをしています。落とし物をされた場合などは、拾得物として届を受けたものは、防災センターで保管されています。防災センターは西玄関を入って左手です。

パレスサイドビルでの拾得物は原則として防災センター(警備)=写真㊨=で一時お預かりをしています。落とし物をされた場合などは、拾得物として届を受けたものは、防災センターで保管されています。防災センターは西玄関を入って左手です。 また、スマホをよく失くす人に便利かな、と思えるグッズもあります。少々値段が高いのですがキーホルダー型の『コブラタグ』という商品=写真㊧。『コブラタグ』を別のポケットに持っていて、常にスマホと『コブラタグ』がBluetoothで繋がった状態になっています。10メートル以上離れたら、その時点でスマホから警告音が鳴り出します。また、万が一警告音に気付かずに遠くに離れてしまったとしても、GPSが位置情報を記録しています。ただし、両方落としたらアウトでしょう。

また、スマホをよく失くす人に便利かな、と思えるグッズもあります。少々値段が高いのですがキーホルダー型の『コブラタグ』という商品=写真㊧。『コブラタグ』を別のポケットに持っていて、常にスマホと『コブラタグ』がBluetoothで繋がった状態になっています。10メートル以上離れたら、その時点でスマホから警告音が鳴り出します。また、万が一警告音に気付かずに遠くに離れてしまったとしても、GPSが位置情報を記録しています。ただし、両方落としたらアウトでしょう。

スタート地点の東京都新宿区の都庁第一本庁舎前からは、竹橋は7~8キロですから「10キロ」のランナーも通ります。9時30分ごろから選手が現れ始め、やがて大群に。10時~10時半ごろがピークだったでしょうか。ビル西側のエレベーター棟の屋上(高さ約50メートル)から見降ろした様子はなかなか壮観でした(ちょっと怖かった!)=写真㊧、㊦㊨。

スタート地点の東京都新宿区の都庁第一本庁舎前からは、竹橋は7~8キロですから「10キロ」のランナーも通ります。9時30分ごろから選手が現れ始め、やがて大群に。10時~10時半ごろがピークだったでしょうか。ビル西側のエレベーター棟の屋上(高さ約50メートル)から見降ろした様子はなかなか壮観でした(ちょっと怖かった!)=写真㊧、㊦㊨。 な行列ができていました=写真㊧。

な行列ができていました=写真㊧。 があり、1992年バルセロナ五輪銀メダル、96年アトランタ五輪銅メダルを獲得した有森裕子さんと、フルマラソンやトライアスロンの経験を持つモデルの道端カレンさんがゲスト出演。毎日新聞の24日朝刊・東京版=写真㊨=によると、全国のランニングイベントに参加している最中のリスナーからの質問に答え、有森さんがランニング中の効果的な栄養、水分補給や腹痛などのアクシデントを解消するストレッチ方法などをアドバイスしました。このほか、「ランニング中に聴きたい音楽」の紹介など、2時間50分にわたって放送しました。

があり、1992年バルセロナ五輪銀メダル、96年アトランタ五輪銅メダルを獲得した有森裕子さんと、フルマラソンやトライアスロンの経験を持つモデルの道端カレンさんがゲスト出演。毎日新聞の24日朝刊・東京版=写真㊨=によると、全国のランニングイベントに参加している最中のリスナーからの質問に答え、有森さんがランニング中の効果的な栄養、水分補給や腹痛などのアクシデントを解消するストレッチ方法などをアドバイスしました。このほか、「ランニング中に聴きたい音楽」の紹介など、2時間50分にわたって放送しました。

各地に被害を残した大雪から1週間、皇居東御苑の梅が次々と開花を迎えています。1月下旬にお知らせした時に比べて、より『見ごろ』の時期になってきました。大雪の名残はまだ少し、日蔭の地面に氷のようになって残っていましたが、昼休み時間帯の東御苑は近くのオフィスワーカーや遠来のカメラマン、散策の方で賑わっています。

各地に被害を残した大雪から1週間、皇居東御苑の梅が次々と開花を迎えています。1月下旬にお知らせした時に比べて、より『見ごろ』の時期になってきました。大雪の名残はまだ少し、日蔭の地面に氷のようになって残っていましたが、昼休み時間帯の東御苑は近くのオフィスワーカーや遠来のカメラマン、散策の方で賑わっています。 ちなみに国内招待選手では藤原新選手(ミキハウス)、初マラソン組では宮脇千博選手(トヨタ自動車)らが楽しみです。残念ながら、国内招待選手の中本健太郎選手(安川電機)と佐藤悠基選手(日清食品グループ)は体調不良で、出岐雄大選手(中国電力)はけがの影響で欠場だそうで、20日東京マラソン財団から発表されました。

ちなみに国内招待選手では藤原新選手(ミキハウス)、初マラソン組では宮脇千博選手(トヨタ自動車)らが楽しみです。残念ながら、国内招待選手の中本健太郎選手(安川電機)と佐藤悠基選手(日清食品グループ)は体調不良で、出岐雄大選手(中国電力)はけがの影響で欠場だそうで、20日東京マラソン財団から発表されました。

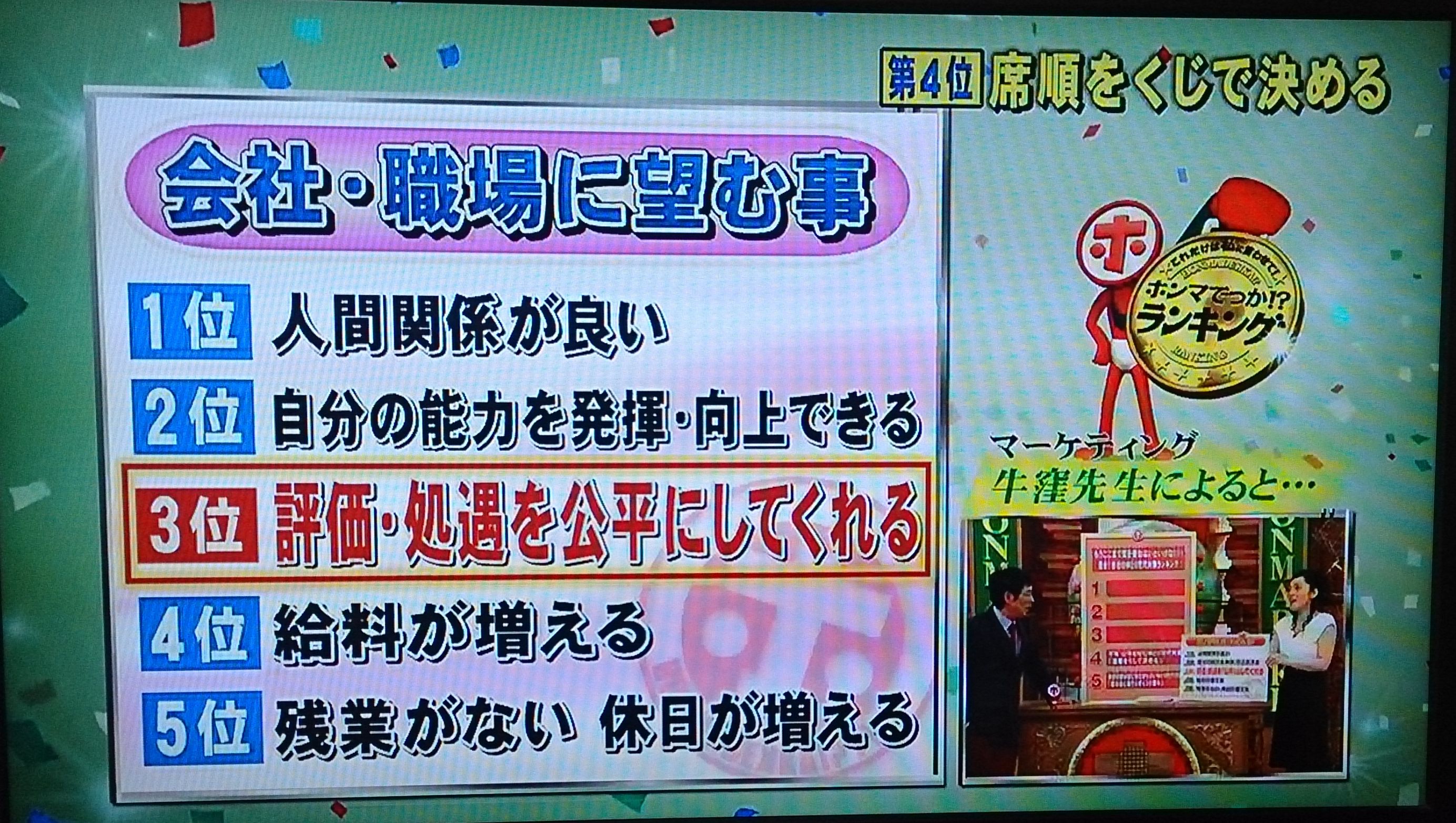

に望む事」ベスト

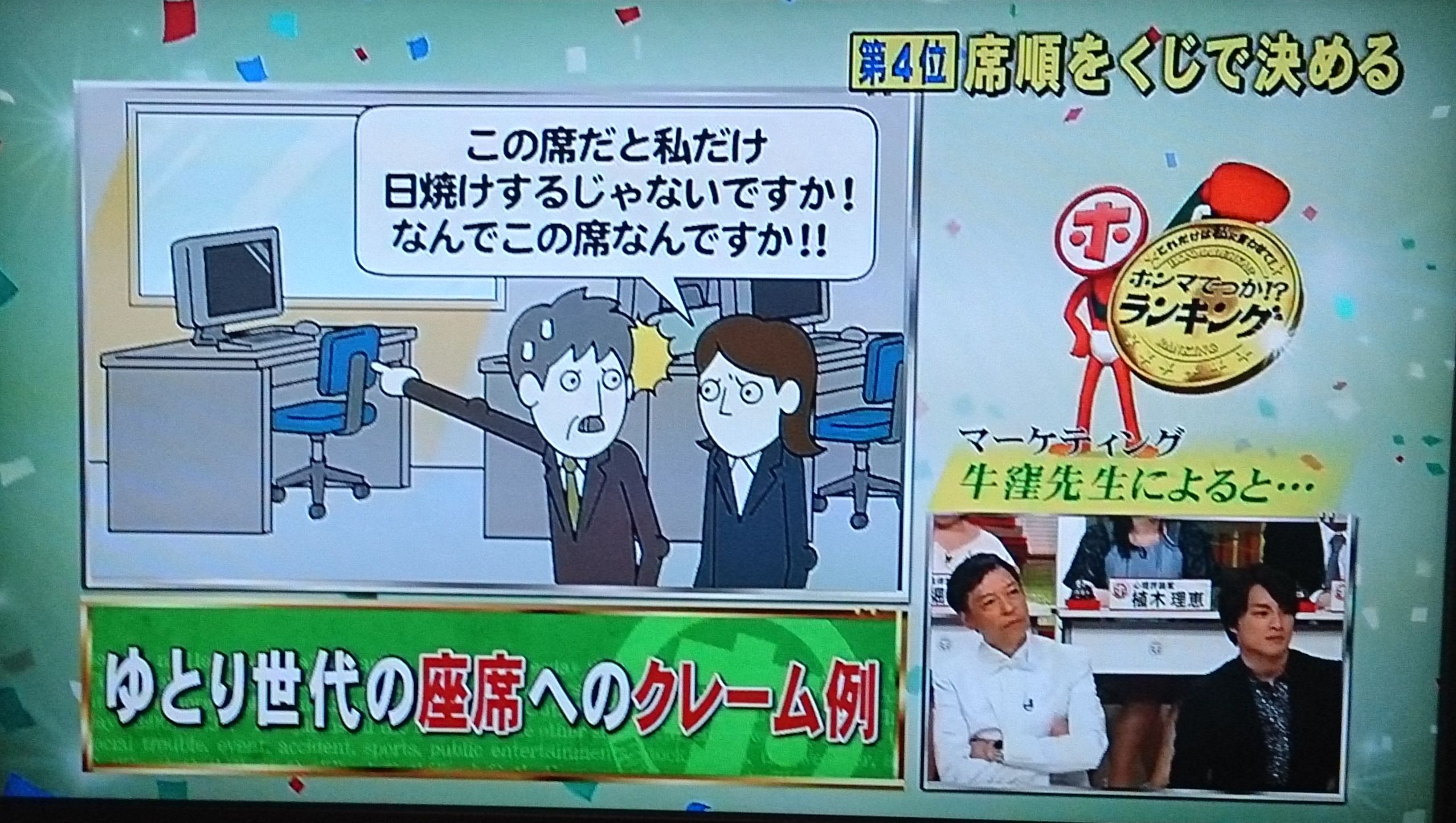

に望む事」ベスト られた新入社員が、「私だけ日焼けするじゃないですか」とクレームをつけたというのです=写真㊨㊦。こんなのは珍しいことじゃないようで、毎日くじ引きで席を決める会社もあるとか。「じぇじぇじぇ~

られた新入社員が、「私だけ日焼けするじゃないですか」とクレームをつけたというのです=写真㊨㊦。こんなのは珍しいことじゃないようで、毎日くじ引きで席を決める会社もあるとか。「じぇじぇじぇ~

先日、紹介した「どんど焼き」ほどの華やかな行事ではありませんが、準備は、結構大変なんです。餅つきが始まる2時間半前の午前7時に集合。校庭の片隅、体育館前で灯油のボイラーと木の窯で、もち米を蒸すのが使命です。折からの大雪のため、例年は不要なテント張りという余計な仕事からスタート=写真①。ボイラーと窯を設置して火をおこし=写真②、水をボイラーのタンクや窯の鍋に入れ、沸騰させます。湯気が出始めたのが8時前。お母さんたちが前夜から水につけ

先日、紹介した「どんど焼き」ほどの華やかな行事ではありませんが、準備は、結構大変なんです。餅つきが始まる2時間半前の午前7時に集合。校庭の片隅、体育館前で灯油のボイラーと木の窯で、もち米を蒸すのが使命です。折からの大雪のため、例年は不要なテント張りという余計な仕事からスタート=写真①。ボイラーと窯を設置して火をおこし=写真②、水をボイラーのタンクや窯の鍋に入れ、沸騰させます。湯気が出始めたのが8時前。お母さんたちが前夜から水につけ ていたもち米を水切りし、=写真③、セイロに移してボイラー・窯に乗せ、1時間余り蒸します。1学年2~3クラス、1クラスにセイロ1つずつ、つき始める時刻を書いたテープを張り、早い時間のモノから4、5段に重ね=写真④、その間、火を絶やさぬよう、交代で監視。下から順に蒸し上がったものを臼に運び、子どもたちがつく=一番上の写真=という手順です。全校生徒約350人が、全員つきます。ただし1人5回だけなので、高学年にもなると、ちょっと物足りなげな子もいました。

ていたもち米を水切りし、=写真③、セイロに移してボイラー・窯に乗せ、1時間余り蒸します。1学年2~3クラス、1クラスにセイロ1つずつ、つき始める時刻を書いたテープを張り、早い時間のモノから4、5段に重ね=写真④、その間、火を絶やさぬよう、交代で監視。下から順に蒸し上がったものを臼に運び、子どもたちがつく=一番上の写真=という手順です。全校生徒約350人が、全員つきます。ただし1人5回だけなので、高学年にもなると、ちょっと物足りなげな子もいました。 巻きと安倍川餅に仕上げます。おやじの会も頂きました=写真⑤。つきたては、やっぱり美味しい!

巻きと安倍川餅に仕上げます。おやじの会も頂きました=写真⑤。つきたては、やっぱり美味しい! なかったし、とってもありがたいモノで、なんか、特別だったでしょ。

なかったし、とってもありがたいモノで、なんか、特別だったでしょ。 す。餅が季節・行事ごとに供えられ食されるようになったのは、「鏡餅」が誕生した平安時代からの事です。 この頃から餅は祭事・仏事の供え物として慶事に欠かせない食べ物となりました。室町時代には茶道の発達と共に茶道菓子としても用いられた。 現在でも昔からの名残で正月や節句、季節の変わり目に餅を食べる習慣があり、縁起の良い食べ物として伝えられている。・・・餅つきは昔から正月を迎える大切な段取りのひとつとして、年の暮れの数日間に行われます。 ただし、12月29日は「苦」に通じる、26日は「ろくなことがない」と言われ、その二日間だけは餅をついたり購入するのを避ける風習があります。」

す。餅が季節・行事ごとに供えられ食されるようになったのは、「鏡餅」が誕生した平安時代からの事です。 この頃から餅は祭事・仏事の供え物として慶事に欠かせない食べ物となりました。室町時代には茶道の発達と共に茶道菓子としても用いられた。 現在でも昔からの名残で正月や節句、季節の変わり目に餅を食べる習慣があり、縁起の良い食べ物として伝えられている。・・・餅つきは昔から正月を迎える大切な段取りのひとつとして、年の暮れの数日間に行われます。 ただし、12月29日は「苦」に通じる、26日は「ろくなことがない」と言われ、その二日間だけは餅をついたり購入するのを避ける風習があります。」

先週の日曜日、「別府大分毎日マラソン」がありました。大分・別府両市内はこの日、濃い霧に覆われ、独特の雰囲気の中でレースが展開されました。大会には過去最多の3213人が出場して、期待のランナーたちの走りで盛り上がりましたね。34㌔過ぎに4人の集団から抜け出したアブラハム・キプリモ選手(ウガンダ)が、そのまま逃げ切って2時間9分23秒で初優勝でした。今井正人選手(トヨタ自動車九州)=写真㊨㊤=が終盤果敢に追い上げましたが、7秒及ばず2時間9分30秒で惜しくも2位でした。今井選手は自己ベストを更新し、初のサブテン。3位には2時間10分36秒で一般参加の白石賢一選手(旭化成)が入りました。

先週の日曜日、「別府大分毎日マラソン」がありました。大分・別府両市内はこの日、濃い霧に覆われ、独特の雰囲気の中でレースが展開されました。大会には過去最多の3213人が出場して、期待のランナーたちの走りで盛り上がりましたね。34㌔過ぎに4人の集団から抜け出したアブラハム・キプリモ選手(ウガンダ)が、そのまま逃げ切って2時間9分23秒で初優勝でした。今井正人選手(トヨタ自動車九州)=写真㊨㊤=が終盤果敢に追い上げましたが、7秒及ばず2時間9分30秒で惜しくも2位でした。今井選手は自己ベストを更新し、初のサブテン。3位には2時間10分36秒で一般参加の白石賢一選手(旭化成)が入りました。 一般参加で2年ぶりの出場となったカンボジア国籍のタレント猫ひろし選手=写真㊨㊦=は、2時間33分23秒で79位。狙っていた自己ベスト更新を果たせず「甘くニャイですね」と肩を落とした、と毎日新聞には書かれていました。

一般参加で2年ぶりの出場となったカンボジア国籍のタレント猫ひろし選手=写真㊨㊦=は、2時間33分23秒で79位。狙っていた自己ベスト更新を果たせず「甘くニャイですね」と肩を落とした、と毎日新聞には書かれていました。