パレスサイドビルを出て江戸城(皇居)・平川門から東御苑へ行くと、そろそろいろいろな花が咲き始めています。

今回は、その中から「ロウバイ」をご紹介します。

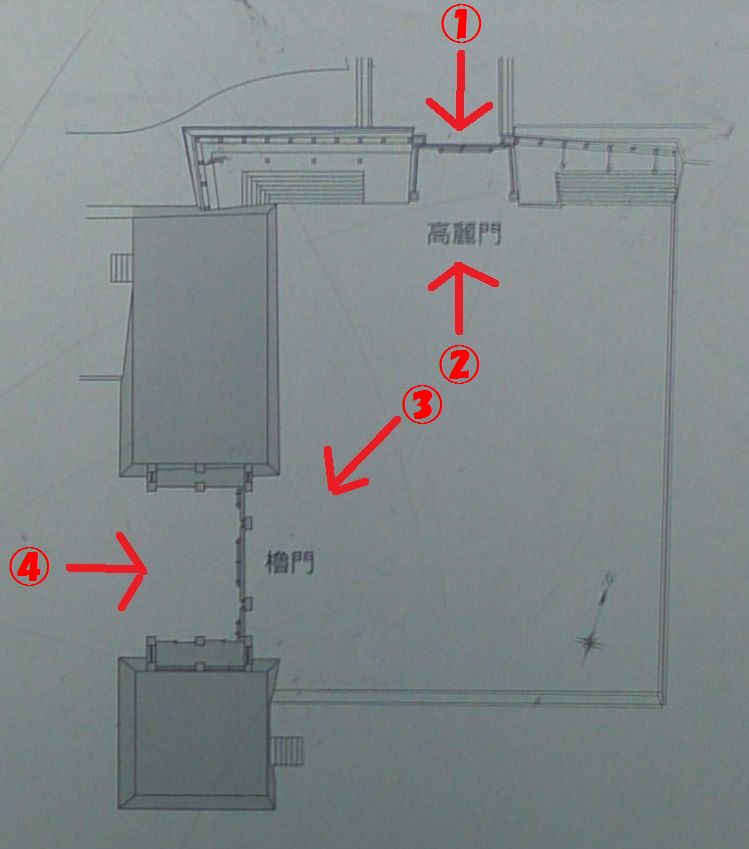

場所は二の丸雑木林の一角、二の丸休憩所西側です。平川門から梅林坂下を抜けて中之門へ向かう途中 の左側、白鳥濠の向かいの二の丸雑木林の端っこで、「皇居正門石橋旧飾電燈」が建っているところです=写真㊧。

の左側、白鳥濠の向かいの二の丸雑木林の端っこで、「皇居正門石橋旧飾電燈」が建っているところです=写真㊧。

黄色いのがソシンロウバイ=写真㊤、白っぽいのがロウバイ=写真㊨㊦=です。遠目ではそうでもないんですが、アップはちょっときついでしょうか。正月まで暖かくて一気に咲き、とくにロウバイの方は盛りを過ぎちゃったようです。

ロウバイは漢字では蝋梅と書きます。クスノキ目・ロウバイ科・ロウバイ属に属する広葉の落葉低木の一つで、花の咲く時期は早生種で12月頃、晩生種では2月頃。半透明で鈍いツヤのある香り高い花がやや下を向いて咲きます。花の色は種によって濃淡の幅があり、かなり濃い黄色から、白っぽいものまでいろいろ、花びらの形も丸っこいものや細いものなど様々です。原産地は中国で、「臘梅(ラーメイ)」と呼ばれます。花びらが蝋細工のようだから、とか、臘月(ろうげつ=旧暦12月)に咲くから、その名になったと言われ、これを日本語読みしてこの名がつついたそうです。日本には江戸時代に入ってきたといい、「唐の国(中国)から来た」として 唐梅(カラウメ)と呼ばれることも。「梅」の仲間では、もちろんありませんが、梅に似ているからそう呼ばれるといいます。似てるかな~?????????????????????????

唐梅(カラウメ)と呼ばれることも。「梅」の仲間では、もちろんありませんが、梅に似ているからそう呼ばれるといいます。似てるかな~?????????????????????????

晩冬、つまり小寒(今年は1月6日)ごろから立春の前日(節分、今年は2月3日)ごろまでの間の季語とされています。確かに、この時期としては、結構目立つ花と言えそうです。

ソシンロウバイはロウバイの園芸品種。ロウバイは内部の花弁が暗紫色ですが、ソシンロウバイは花全体が透き通るような黄一色で、花びらが丸っこくて香が強いのが特長。漢字で「素心蝋梅」と書きます。ネットでいろいろけんさくしたところ、「茎にスポンジ状の白い芯があることが『素心』の名前の由来」とか、「花弁(萼)、花芯まで同じ色の花を、中国ではソシン(素心)と呼ぶことに由来している」とか、「本来は複数色になる花色が単色になった品種のこと」といった説明がありました。どれが正解なんでしょうか。

面がみえるほかは、バーっと全体的に凍って、寒々とした感じでした。

面がみえるほかは、バーっと全体的に凍って、寒々とした感じでした。

とのこと。風も、地上ではそれほどでもないようでしたが、屋上では時折強めの冷たい風がピュ~と吹き抜け、毎日神社の鳥居の紙垂(しで)も、時折煽られていました=写真㊨。

とのこと。風も、地上ではそれほどでもないようでしたが、屋上では時折強めの冷たい風がピュ~と吹き抜け、毎日神社の鳥居の紙垂(しで)も、時折煽られていました=写真㊨。 もありました。大寒を前に17日朝行われた伝統行事で、春日神社と同様に、境内奥の池に体を沈めて心身のけがれを払う姿を伝えています。

もありました。大寒を前に17日朝行われた伝統行事で、春日神社と同様に、境内奥の池に体を沈めて心身のけがれを払う姿を伝えています。

にはせっかく積もった雪もかなり解け、平川門が黒く見えていました=写真㊤の㊦。子どもたちはがっかりでしょうね。

にはせっかく積もった雪もかなり解け、平川門が黒く見えていました=写真㊤の㊦。子どもたちはがっかりでしょうね。

田茂像の前を通って武道館に至り、その脇を抜けると田安門に到達、という位置関係で、門を外に出ると靖国神社があり、お馴染みの花見スポットですね(写真㊨は2015年4月2日に靖国通り歩道橋から田安門方向を撮影)。

田茂像の前を通って武道館に至り、その脇を抜けると田安門に到達、という位置関係で、門を外に出ると靖国神社があり、お馴染みの花見スポットですね(写真㊨は2015年4月2日に靖国通り歩道橋から田安門方向を撮影)。 すね。

すね。 するのは同じですが、この年に違いがあり、清水門が「万治元年(1658)に建てられたものと考えられる」のに対し、田安門は「寛永13年(1636)」と、清水門より20年以上古いということで、案内板の末尾も、田安門は「江戸城の総構完成当時に遡る現存唯一の建物であり、高い価値を有している」という文章で締められています。

するのは同じですが、この年に違いがあり、清水門が「万治元年(1658)に建てられたものと考えられる」のに対し、田安門は「寛永13年(1636)」と、清水門より20年以上古いということで、案内板の末尾も、田安門は「江戸城の総構完成当時に遡る現存唯一の建物であり、高い価値を有している」という文章で締められています。

(北側)です。切石を隙間無く積む「切込接ぎ(きりこみはぎ)」が綺麗ですね。東日本大震災で屋根瓦のずれや漆喰壁の剥落のほ

(北側)です。切石を隙間無く積む「切込接ぎ(きりこみはぎ)」が綺麗ですね。東日本大震災で屋根瓦のずれや漆喰壁の剥落のほ か、石垣もズレるなどの被害が出たため、2012年12月~2014年3月に清水門とともに修復工事が行われました。

か、石垣もズレるなどの被害が出たため、2012年12月~2014年3月に清水門とともに修復工事が行われました。

、屋上で実施されました。

、屋上で実施されました。

せて搬送。人形を相手に、AEDも使って心肺蘇生の訓練=写真㊧=も行いました。

せて搬送。人形を相手に、AEDも使って心肺蘇生の訓練=写真㊧=も行いました。

ら9連休でした。ゆっくりされましたか? 海外に出かけて疲れが残っている方もおられるでしょうか。

ら9連休でした。ゆっくりされましたか? 海外に出かけて疲れが残っている方もおられるでしょうか。 ポン人は、やっぱり富士山、ですネ。

ポン人は、やっぱり富士山、ですネ。

新しく、座り心地もよくて快適でした。何か出かけた証拠が必要かとも思い、駅前の武田信玄公の銅像を撮影=写真㊨㊤。勝沼ぶどう郷駅~塩山駅間では甲府盆地の向こうに南アルプスの山並みが綺麗でした=写真㊨㊦。

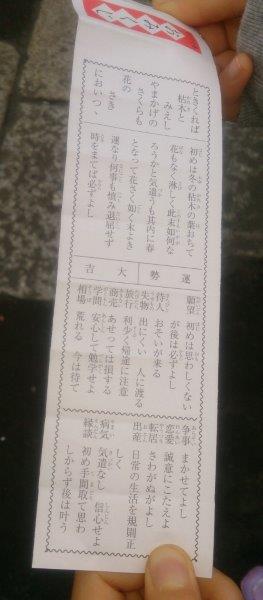

新しく、座り心地もよくて快適でした。何か出かけた証拠が必要かとも思い、駅前の武田信玄公の銅像を撮影=写真㊨㊤。勝沼ぶどう郷駅~塩山駅間では甲府盆地の向こうに南アルプスの山並みが綺麗でした=写真㊨㊦。 「大吉」=写真㊧。願望(ねがいごと)は「初めは思わしくないが後は必ずよし」、待人(まちびと)は「おそいが来る」、商売も「あせっては損す

「大吉」=写真㊧。願望(ねがいごと)は「初めは思わしくないが後は必ずよし」、待人(まちびと)は「おそいが来る」、商売も「あせっては損す る」、相場は「荒れる 今は待て」、縁談は「後は叶う」・・・といった具合で、全体に、尻上がりに良くなるような雰囲気です。信じる・信じないはあなた次第。

る」、相場は「荒れる 今は待て」、縁談は「後は叶う」・・・といった具合で、全体に、尻上がりに良くなるような雰囲気です。信じる・信じないはあなた次第。