パレスサイドビルを設計した㈱日建設計が自社の歴史を振り返って発効した『日建設計115年の生命誌』に、当ビルも紹介されました=写真㊨㊦は表紙。

「社史」なんですが、よくあるそれではない。「日建設計をひとつの『生命系』と見立て、その誕生から現代に至るまでを紹介」(本書「エピローグにかえて」)するという手法でまとめたとのこと。

本は非売品ですが、同社ホームページで連載した同タイトルの記事を加筆・再編集したもので、ネット上でほぼ読めます(http://www.nikken.co.jp/ja/archives/history/index.html)。

さわりを紹介すると・・・

日建設計のルーツは住友財閥です。1895(明治28)年、住友の銀行設立方針が決定され、住友本店・銀行の建物は「百年の計を為す建築」とするとの考えの下、「住友本店臨時建築部」が設けられました。名前の通り、当初は本店を作るためだけの組織という位置づけでしたが、その前段として「大阪図書館」「住友家須磨別邸」から着手。やがて住友財閥の各種事業の発展に伴う建築需要に応える常設組織へと発展します。・・・(ずーっと端折って)・・・戦中は国策で住友の不動産関係部門が合体した「住友土地工務」となり、戦後は財閥解体に伴う紆余曲折を経て1950(昭和25)年に「日建設計工務」として独立。以降、住友を離れて独自の道を進みました。

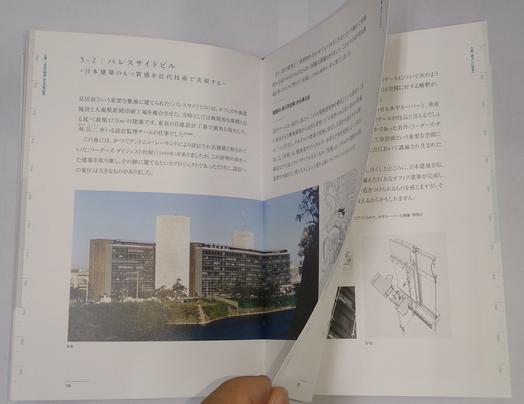

さて、パレスサイドビルのページです=一番上の写真。6ページにわたり紹介されていますが、名建築と称されたリーダーズ・ダイジェスト社のビルを建て替えるプレッシャー、33か月という短工期という困難な課題を持つプロジェクトに果敢に挑んだ自負が行間ににじみます。

サブタイトルに「日本建築が持つ質感を近代技術で実現する」とあるように、アルミで作られた日本的な繊細さを思わせる水平ルーバーと、垂直の雨樋と雨受けによるリズミカルな外壁構成を紹介。「日本建築が伝統的に持っている『透けた組成による質感』を持つ巨大なオフィス建築」と定義しています。

これは、設計チームを率いた故・林昌二さんの思想によるもの。「ディテールは小宇宙であり、そこには空間に対する解釈が、濃縮されているとはいえ完全な形で存在しています」との林さんの言葉が紹介されています。

作った方たちの思いが、このように込められているのかと、本書を読んで、改めて感じ入った次第です。

ATMは日本全国に十数万台あるといい、トップは郵貯(2万6698台=2014年3月末)、続いてセブン-イレブンのセブン銀行が2万1316台(2015年5月末)と続きます。メガバンクは数千台規模、JAバンクも1万台規模を擁しているそうです。

ATMは日本全国に十数万台あるといい、トップは郵貯(2万6698台=2014年3月末)、続いてセブン-イレブンのセブン銀行が2万1316台(2015年5月末)と続きます。メガバンクは数千台規模、JAバンクも1万台規模を擁しているそうです。

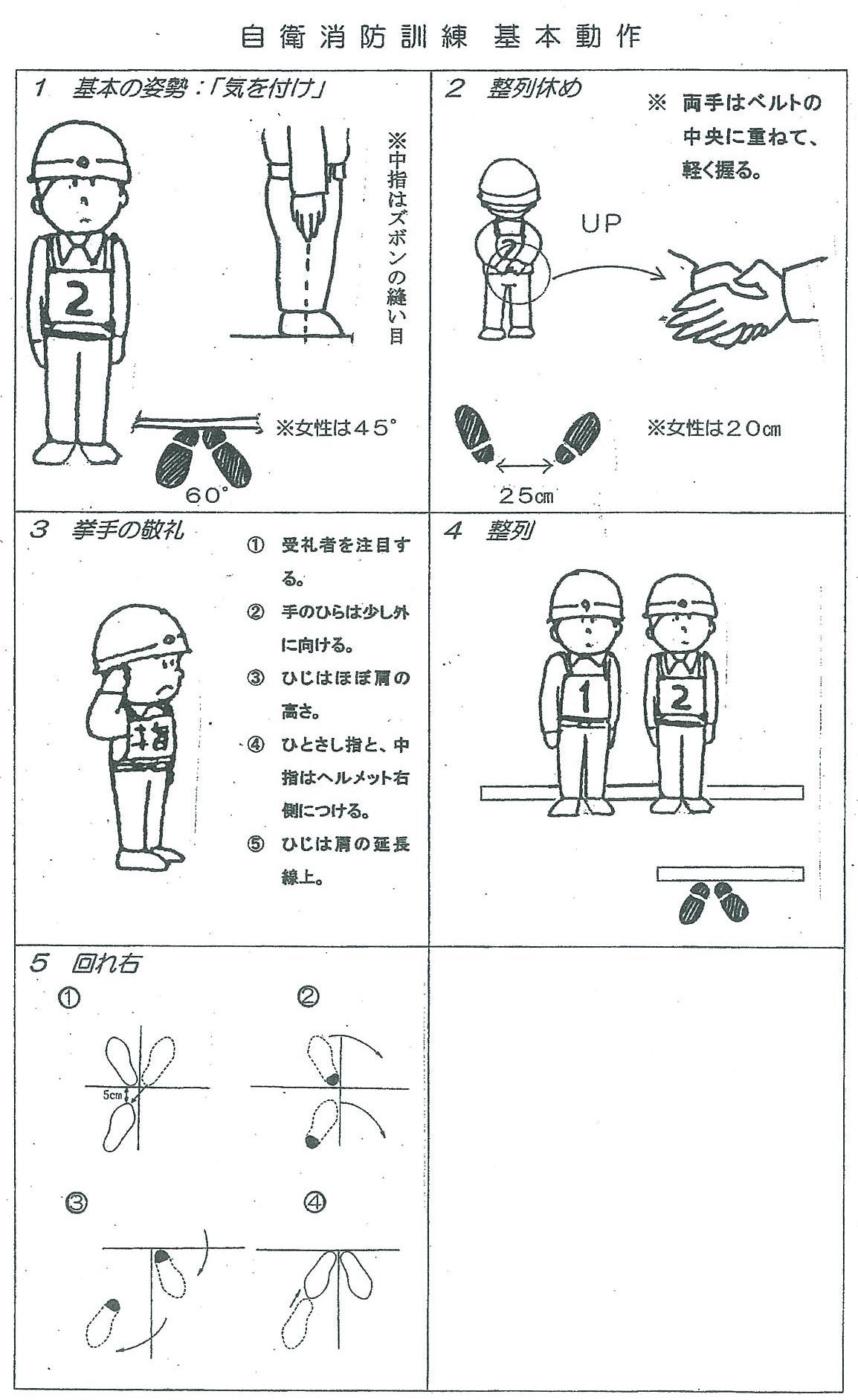

、けが人の救護から火事の発見、報告、屋内消火栓でホースを引っ張り出しての放水・・・と、一連の作業をいかに迅速に、的確に行うかが試されました。

、けが人の救護から火事の発見、報告、屋内消火栓でホースを引っ張り出しての放水・・・と、一連の作業をいかに迅速に、的確に行うかが試されました。

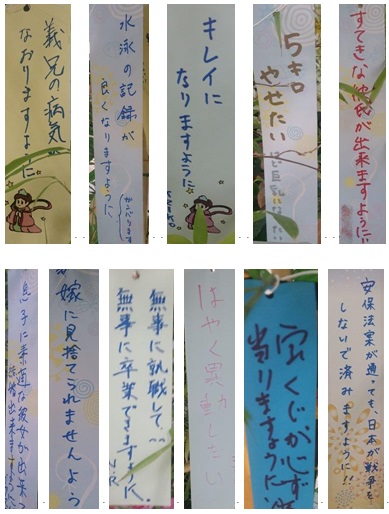

今年も短冊を用意しています。早速、筆を取って、書き込む人の姿が見られました=写真㊧㊤。願い事を書いた短冊をつるすように、昨年と同様、中央の大きな笹だけでなく、これを挟む東西2カ所のゲージ(ガーランド)にも笹を備えています=写真㊧㊦。今年はどんな願い事が書かれるでしょうか。とりあえずは、予選リーグを好発進した「なでしこジャパン」のW杯連覇あたりか......。始まったばかりで、まだ数は少ないですが、いくつか見てみると、写真㊨㊦のように、まずはオーソドックスに「義兄の病気がなおりますように」といった健康祈願、「水泳の記録が良くなりますように(頑張ります)」といった半分は決意表明の願い。そして「きれいになりますように」など美しさを求め、

今年も短冊を用意しています。早速、筆を取って、書き込む人の姿が見られました=写真㊧㊤。願い事を書いた短冊をつるすように、昨年と同様、中央の大きな笹だけでなく、これを挟む東西2カ所のゲージ(ガーランド)にも笹を備えています=写真㊧㊦。今年はどんな願い事が書かれるでしょうか。とりあえずは、予選リーグを好発進した「なでしこジャパン」のW杯連覇あたりか......。始まったばかりで、まだ数は少ないですが、いくつか見てみると、写真㊨㊦のように、まずはオーソドックスに「義兄の病気がなおりますように」といった健康祈願、「水泳の記録が良くなりますように(頑張ります)」といった半分は決意表明の願い。そして「きれいになりますように」など美しさを求め、 「5キロ痩せたい」という具体的希望の先には「すてきな彼氏ができますように」という本人の望みだけでなく、結婚難を反映した「息子に素敵な彼女が出来て結婚出来ますように」という親の切実な願いも。ただし、結婚はゴールにあらず。「嫁に見捨てられませんように」という状況もあり得るわけですね。

「5キロ痩せたい」という具体的希望の先には「すてきな彼氏ができますように」という本人の望みだけでなく、結婚難を反映した「息子に素敵な彼女が出来て結婚出来ますように」という親の切実な願いも。ただし、結婚はゴールにあらず。「嫁に見捨てられませんように」という状況もあり得るわけですね。 納されることになっています。是非一筆どうぞ。

納されることになっています。是非一筆どうぞ。

写真㊧。状態の良いものは「偕楽園の梅」として、2日間だけ公園内で直売するのが恒例になっています。

写真㊧。状態の良いものは「偕楽園の梅」として、2日間だけ公園内で直売するのが恒例になっています。 限定です。

限定です。

ている街を住民や勤務している人たちで美しくしていこうという趣旨に賛同し、毎回、早朝にビル周辺を綺麗にしています。

ている街を住民や勤務している人たちで美しくしていこうという趣旨に賛同し、毎回、早朝にビル周辺を綺麗にしています。 み、ビニール袋、木屑、吸い殻、空き缶・ペットボトルなど、拾ったゴミは正面玄関前に集められ=写真㊨、45㍑の袋で普通ごみ7袋、粗大ごみ1袋、びん・缶類2袋の計10袋になりました。

み、ビニール袋、木屑、吸い殻、空き缶・ペットボトルなど、拾ったゴミは正面玄関前に集められ=写真㊨、45㍑の袋で普通ごみ7袋、粗大ごみ1袋、びん・缶類2袋の計10袋になりました。

さて、中之門を入り大番所前を左に折れ、大きい石が積まれた石垣を見ながら登る坂道です。この坂は、もともと江戸城東側に広がる低地と本丸のある台地との境にあたり、これを登って右に折れた所にあるのが、本丸の正門たる中雀門です。今は坂ですが、江戸時代は会談だったといいます。ここを抜けると広々とした広場に出ますが、ここがかつての本丸御殿の跡になりますが、城内は、セキュリティーのため直進できないようになっているのを、改めて実感します=㊧地図参照。

さて、中之門を入り大番所前を左に折れ、大きい石が積まれた石垣を見ながら登る坂道です。この坂は、もともと江戸城東側に広がる低地と本丸のある台地との境にあたり、これを登って右に折れた所にあるのが、本丸の正門たる中雀門です。今は坂ですが、江戸時代は会談だったといいます。ここを抜けると広々とした広場に出ますが、ここがかつての本丸御殿の跡になりますが、城内は、セキュリティーのため直進できないようになっているのを、改めて実感します=㊧地図参照。 める基礎などに使われたそうです)。

める基礎などに使われたそうです)。 説や、城中につくった中柵(ちゅうざく)門から転じたとの説もあるようです。いずれにせよ、本丸に一番近い門ですから、真鍮などで豪華な装飾が施されていたことでしょう。

説や、城中につくった中柵(ちゅうざく)門から転じたとの説もあるようです。いずれにせよ、本丸に一番近い門ですから、真鍮などで豪華な装飾が施されていたことでしょう。 幕末か明治初期と思われる写真=写真㊧=を見ると、左に二重櫓が二つ見えますね。手前の櫓は同じ大きさで二層になっている「重箱櫓」ともいわれるものでした。

幕末か明治初期と思われる写真=写真㊧=を見ると、左に二重櫓が二つ見えますね。手前の櫓は同じ大きさで二層になっている「重箱櫓」ともいわれるものでした。

㊧の地図のようになっています。

㊧の地図のようになっています。 (

( 和水堀でした」(

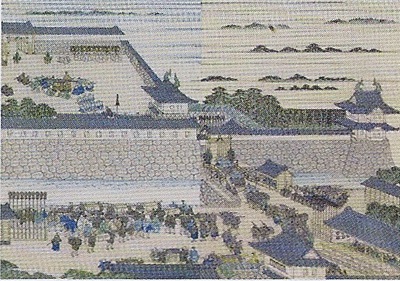

和水堀でした」( 当時の大名の登城の様子を描いたのが㊧の絵です(「徳川盛世録」=国立国会図書館蔵=より)。絵の中央右寄りに描かれた橋のたもとにあるのが同心番所。

当時の大名の登城の様子を描いたのが㊧の絵です(「徳川盛世録」=国立国会図書館蔵=より)。絵の中央右寄りに描かれた橋のたもとにあるのが同心番所。 いうことになります。

いうことになります。