パレスサイドビルお向かいの江戸城(皇居)石垣、中之門がまだ続きます。

1月22日の当ブログで書いた大規模な修復(2005年8月~2007年3月)で、江戸時代の修復の「証拠」が出土しました。

中之門の石垣は1638年(寛永15年)にその原形が普請され、1657(明暦3)年の明暦の大火で焼け、1658(万治元)年に熊本藩主・細川綱利により再構築された後、1703(元禄16)年に起きた地震でも被害を受け、翌1704年に鳥取藩第3代藩主・池田吉泰=写真㊨によって修復され、その石垣が今に残ることは、すでに書きました。

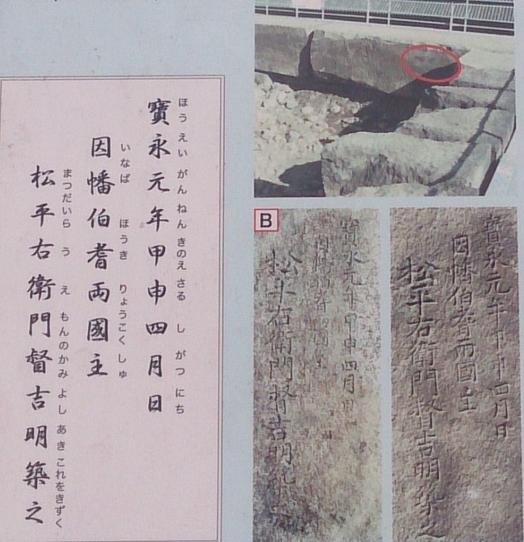

その1704年の修復の刻銘で、次のように刻まれています=一番上の写真。

寶永(ほうえい)元年甲申(きのえさる)四月日

因幡(いなば)伯耆(ほうき)両国主

松平右衛門督吉明(うえもんのかみよしあき)築之(これをきずく)

「池田吉泰」のはずが「松平吉明」なのは? 吉明は吉泰の幼名で、池田家は、元々は外様でありながら松平姓を名乗るのを許されたからなのです。

ちょっと説明しましょう。吉泰のルーツは織田家の家臣、池田恒興。本能寺の変を受け秀吉に与して功を挙げた後、秀吉vs家康の小牧・長久手の戦いで長男・長可とともに戦死、後継の二男輝政は秀吉によく仕え、豊臣姓を許されるなど厚遇を受けましたが、1594(文禄3年)に秀吉の仲介で家康の二女・督姫を娶り、徳川とも良い関係を保ったのが幸い、関ヶ原では東軍で活躍し、姫路52万国の大大名に。その輝政の弟・長吉が6万石で入封して鳥取藩ができ、その後は池田一族の間でいろいろ入れ替えなどもあって、1615(元和元)年に輝政の長子・利隆の嫡男光政が32万石を与えられて鳥取に入り、ほぼ、今の鳥取県全体を支配体制になりました。さらに1632(寛永9)年に利隆の弟・忠雄の嫡男光仲が鳥取藩へ来ました。公式には、この光仲が初代藩主とされます。

結構、ややこしいですが、ポイントは輝政が家康の女婿になったことでしょう。利隆も2代将軍徳川秀忠の養女・鶴姫を正室に迎えて幕府との関係を一段と深めました。血縁おそるべし、でしょうか。

こうして徳川家一門(親藩)に準ずる家格を与えられたわけで、通常大名が江戸城に登城する際は刀を玄関前で家来に預けなくてはいけなかったのが、鳥取池田家は玄関の式台まで刀を持ち込むことが出来たそうで、親藩と前田家(加賀藩)、鳥取池田家だけに許された特権だったとか。

たかが門の修復と言えばそれまでのこと。でも、陰にある逸話を探れば話が広がりますネ。