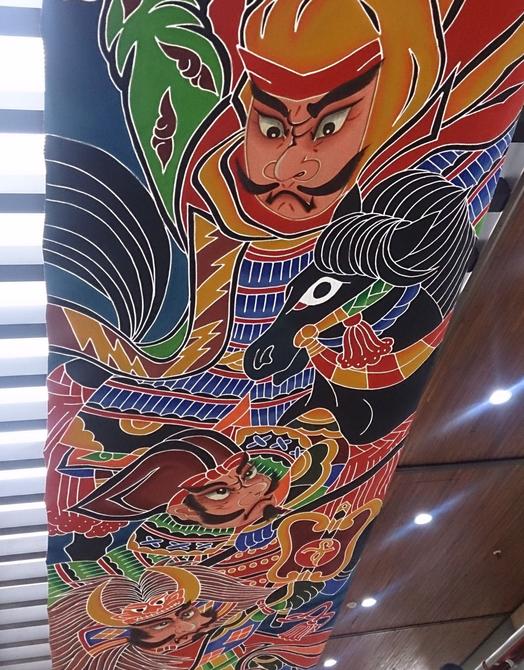

パレスサイドビルで開催中の「第7回鯉のぼり祭り」。地下1階・1階のアーケード街中央廊下の吹き抜けに、鯉のぼりとともに2流(りゅう)の「武者のぼり」がお目見えしています。幅75センチ、長さ7.2メートルの大きさはなかなかの迫力で、東西の夢の階段の真上にそれぞれ1流ずつ。階段を登り降りする人に覆いかぶさるように吊るされています。

武者のぼりは鯉のぼりと同様、岐阜県の無形文化財に指定されている郡上八幡の紺屋「渡辺染物店」の渡邊庄吉さんが400年以上前から伝わる郡上本染の技法で染め抜いたものだということは、17日の当ブログで書きました。今日は、武者のぼりの絵柄の話です。

東側ののぼり=写真㊤=は何となくわかりますよね。そう、白頭巾の上杉謙信(写真の上側)と兜をかぶった武田信玄(写真の下側)です。川中島の合戦で、謙 信が信玄の本陣に切り込んだ有名な場面ですね。堂々たる人生を願い、寿ぐのぼりとして人気だそうです。

信が信玄の本陣に切り込んだ有名な場面ですね。堂々たる人生を願い、寿ぐのぼりとして人気だそうです。

西側ののぼり=写真㊧=は何の場面でしょうか? 渡辺染物店のホームページを見ると、出ていました。豊臣秀吉が毛利攻めの折、備中・高松城を水攻めにした様子だそうです。なるほど、お城が青い水に囲まれていますね。馬印は千成瓢箪でしょうか。3人の人物は、中央が秀吉、下に加藤清正、右奥、秀吉の背後霊のように描かれているのは福島正則とのこと。この城攻めの最中に本能寺の変が起こり、秀吉の「中国大返し」へと続くのは、昨年のNHK大河ドラマ「軍師官兵衛」でもハイライトシーンの一つでした。こちらは、立身出世を呼ぶおめでたいのぼりとして、やはり定番の絵柄とか。

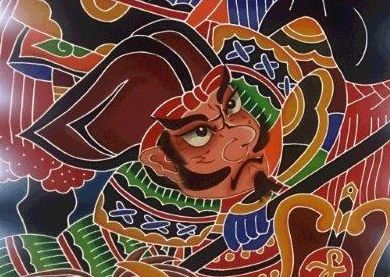

さて、川中島の合戦の方にはもう一人描かれています。写真㊨㊦は一番上の川中島の絵からアップにした真中の人物です。渡辺染物店のホームページにも出ていなかったので、推測させていただきます。信玄と同じ右に向き、左向きの謙信に対峙していること、黒くて長めの棒(恐らく槍の柄)を握っていること、兜はかぶっていないことから、信玄の家来、原大隅守虎吉だと思われます。

おさらいをすると、川中島の戦いとは、12年余りの間に5回に及んだ両雄の戦 いの総称で、実際に川中島で戦闘が行われたのは、第2次の犀川の戦いと第4次の八幡原の戦いだけ。このうち最激戦が1561(永禄4)年の第4次で、一般に「川中島の戦い」と言った場合、これをさすことが多く、謙信・信玄の"一騎打ち"もこの時でした。

いの総称で、実際に川中島で戦闘が行われたのは、第2次の犀川の戦いと第4次の八幡原の戦いだけ。このうち最激戦が1561(永禄4)年の第4次で、一般に「川中島の戦い」と言った場合、これをさすことが多く、謙信・信玄の"一騎打ち"もこの時でした。

この戦いでは上杉軍が死者3400人余り、負傷者6000人余り、武田軍は死者4600人余り、負傷者1万3000人余り、両軍合わせて3万2000人のうち83%にあたる2万7000人余りが死傷するという戦国時代屈指の激戦で、信玄の弟信繁や有名な軍師・山本勘助も討ち死にしています。

さて、"一騎打ち"があったのか否かは諸説あるところですが、言い伝えでは次のようになります。謙信が太刀を振りかざし信玄本陣へ単騎乗り込み、信玄に馬上から斬りつけると、信玄はとっさに軍配で受け止めたが腕に負傷。このとき、信玄の「中間頭(ちゅうげんがしら)」の原大隅守が持っていた信玄の槍を繰り出しました。突き損じたものの、謙信の馬の膝を打ったため馬が跳ね上がって駆け出し、信玄は九死に一生を得た――というお話 です。武者のぼりの絵柄と符合するでしょ。

この信玄の本陣が置かれたとされる場所が、現在の「八幡原史跡公園」(長野市小島田町)です。一角に建つ銅像は両雄1対1=写真㊧㊤=で原大隅守の姿は見られませんが、同じ公園内に「執念の石」があります。主君の危機を救いながらも、謙信を討ち損じた無念さから傍らの石を槍で突き通したという言い伝えで、確かに穴があって、槍で刺したように見えるような・・・=写真㊧㊦。

この信玄の本陣が置かれたとされる場所が、現在の「八幡原史跡公園」(長野市小島田町)です。一角に建つ銅像は両雄1対1=写真㊧㊤=で原大隅守の姿は見られませんが、同じ公園内に「執念の石」があります。主君の危機を救いながらも、謙信を討ち損じた無念さから傍らの石を槍で突き通したという言い伝えで、確かに穴があって、槍で刺したように見えるような・・・=写真㊧㊦。

ちなみに、「中間」とは江戸時代には非武士身分で、脇差1つを挿し、時には戦いにも 参加し、平時は雑用を行い、また、大名行列で奴(やっこ=槍や挟み箱などを持って行列先頭を歩く)の役を務めたといいますが、元々は戦闘員である足軽(士分)と家事労働をする下男の中間という意味だったようです。ただ、大名には大名の、家臣には家臣の「中間」がいて、戦では主人の身辺に付き添って武器を渡したり馬の世話をしたといいますから、実質的な戦闘員だったのでしょう。まして、信玄直属の中間の「頭(かしら)」であれば、それなりの立場だったのかもしれませんね。なにせ「大隅守」という立派な名前でもあるし・・・。

参加し、平時は雑用を行い、また、大名行列で奴(やっこ=槍や挟み箱などを持って行列先頭を歩く)の役を務めたといいますが、元々は戦闘員である足軽(士分)と家事労働をする下男の中間という意味だったようです。ただ、大名には大名の、家臣には家臣の「中間」がいて、戦では主人の身辺に付き添って武器を渡したり馬の世話をしたといいますから、実質的な戦闘員だったのでしょう。まして、信玄直属の中間の「頭(かしら)」であれば、それなりの立場だったのかもしれませんね。なにせ「大隅守」という立派な名前でもあるし・・・。

この戦いの後、大隅守は功を認められ、会村(長野市篠ノ井会)あたりに300貫の知行を与えられたとい、墓と伝えられる史跡もあるそうです。少なくともこの戦いの後は正式な武士ということでしょう。武田家滅亡後は徳川家康に仕えたそうです。

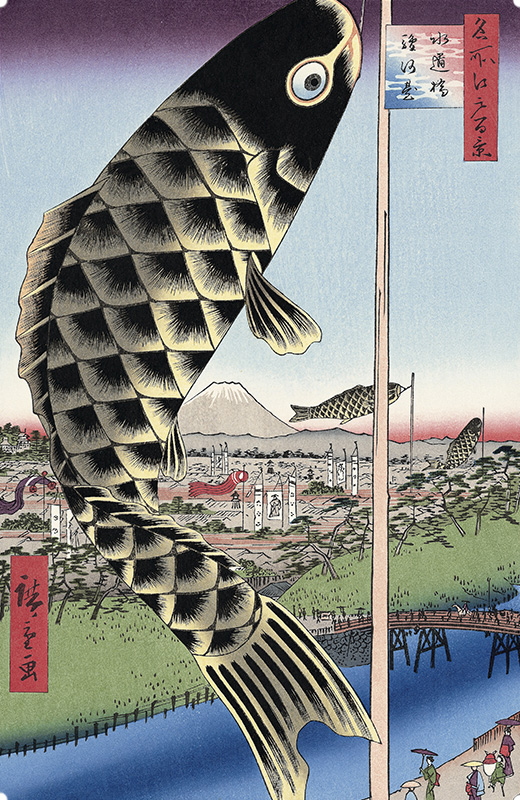

たのは江戸時代になってからのようです。最初は武家の行事だったものが、江戸時代後半には経済力をつけた町人にも広がったということです。㊤の絵は江戸後期の有名な浮世絵師、北川広重(1797~1858年)の「名所江戸百景」の48番目、「水道橋駿河台」に描かれた真鯉です。富士山を仰いで泳ぐ姿が見事です。向こうの方にも2匹見えます。

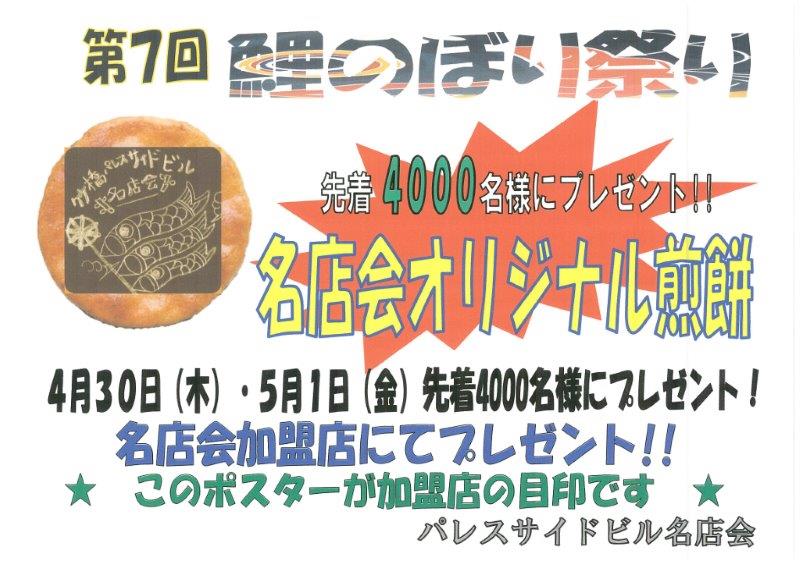

たのは江戸時代になってからのようです。最初は武家の行事だったものが、江戸時代後半には経済力をつけた町人にも広がったということです。㊤の絵は江戸後期の有名な浮世絵師、北川広重(1797~1858年)の「名所江戸百景」の48番目、「水道橋駿河台」に描かれた真鯉です。富士山を仰いで泳ぐ姿が見事です。向こうの方にも2匹見えます。 日(金)には地下1階、1階の名店会のお店を利用した先着4000人に、名店会オリジナル煎餅=写真㊨=をプレゼントします。

日(金)には地下1階、1階の名店会のお店を利用した先着4000人に、名店会オリジナル煎餅=写真㊨=をプレゼントします。

い。写真㊤が現在、写真㊨は3月までの様子です。

い。写真㊤が現在、写真㊨は3月までの様子です。 もに、蛍光灯

もに、蛍光灯 からLED に替えて省エネも図ったもの。同じ期間、西玄関や一ツ橋口(白山通り側出入口)などビル外周、高速道路下のライトのLED化工事も実施しました。

からLED に替えて省エネも図ったもの。同じ期間、西玄関や一ツ橋口(白山通り側出入口)などビル外周、高速道路下のライトのLED化工事も実施しました。

いているのです。今年は第7回目になります。

いているのです。今年は第7回目になります。 どを描いた染め物。さらに、名店会加盟各店の入口には小さな鯉がつりさげられています。

どを描いた染め物。さらに、名店会加盟各店の入口には小さな鯉がつりさげられています。

入口の脇、高速道路下です。写真㊤のガラス窓は北口出入口の警備員が詰めている部屋。その前のレンガの壁の上を歩く姿です。

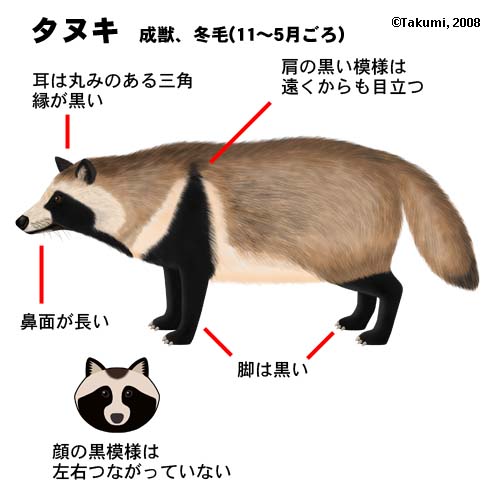

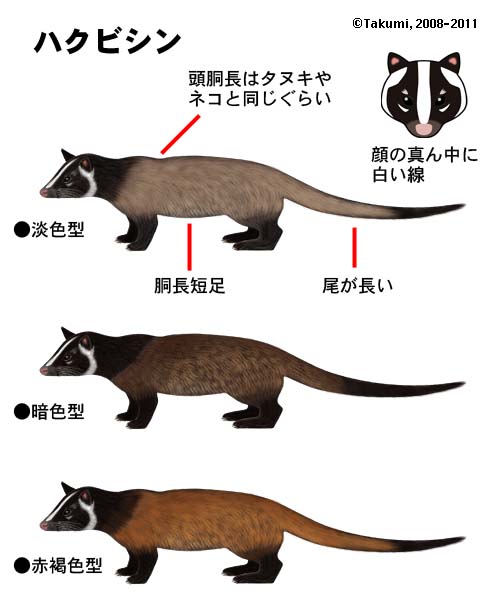

入口の脇、高速道路下です。写真㊤のガラス窓は北口出入口の警備員が詰めている部屋。その前のレンガの壁の上を歩く姿です。 ヌキはア ライグマ、ハクビシン、ニホンアナグマなどと似ているようです。珍客をサイトのイラストと比べると、アライグマ、ニホンアナグマはだいぶ違うので、タヌキとハクビシンを比べてみました=写真㊧㊤と㊦。どうですか? おなかの太り加減、なにより尻尾がとんがってるか丸くなっているかを見ると、たぶんハクビシンですね。ちなみに、タヌキはネコ目イヌ科タヌキ属、ハクビシンはネコ目ジャコウネコ科。どちらも基本的に夜行性で、昼間は巣穴などで休憩していることが多いそうです。今回は寝ぼけて出てきたのでしょうか。

ヌキはア ライグマ、ハクビシン、ニホンアナグマなどと似ているようです。珍客をサイトのイラストと比べると、アライグマ、ニホンアナグマはだいぶ違うので、タヌキとハクビシンを比べてみました=写真㊧㊤と㊦。どうですか? おなかの太り加減、なにより尻尾がとんがってるか丸くなっているかを見ると、たぶんハクビシンですね。ちなみに、タヌキはネコ目イヌ科タヌキ属、ハクビシンはネコ目ジャコウネコ科。どちらも基本的に夜行性で、昼間は巣穴などで休憩していることが多いそうです。今回は寝ぼけて出てきたのでしょうか。 また、都心部でのハクビシン捕獲例を検討した、過去およそ2年半にわたり、皇居内の広い範囲で、両種の目視情報が多数確認された。ハクビシンに関しては,目視情報は確実な写真証拠を含み,また皇居に隣接する千代田区の市街地においても2頭の捕獲例があった。糞分析では,内容物に大量の植物繊維とカキの種子を含むため、目視がイヌを誤認していることを否定できるとともに,ハクビシンやタヌキが生息する可能性が示唆された。糞便の直接法および浮遊法鏡検により、オーシストおよび虫卵は確認されず、寄生虫感染は証明されなかった。なおタヌキに関しては、目視情報以上に確度の高いフィールドサインは得られなかった、以上の結果は、ハクビシンが皇居内に生活することを確実に証明している。またタヌキの定住に関しても可能性を示唆しているといえよう。なお両種の場合、皇居での定住は、伴侶動物として都心へ人為的に移入・放獣されたことに起因すると推察される」

また、都心部でのハクビシン捕獲例を検討した、過去およそ2年半にわたり、皇居内の広い範囲で、両種の目視情報が多数確認された。ハクビシンに関しては,目視情報は確実な写真証拠を含み,また皇居に隣接する千代田区の市街地においても2頭の捕獲例があった。糞分析では,内容物に大量の植物繊維とカキの種子を含むため、目視がイヌを誤認していることを否定できるとともに,ハクビシンやタヌキが生息する可能性が示唆された。糞便の直接法および浮遊法鏡検により、オーシストおよび虫卵は確認されず、寄生虫感染は証明されなかった。なおタヌキに関しては、目視情報以上に確度の高いフィールドサインは得られなかった、以上の結果は、ハクビシンが皇居内に生活することを確実に証明している。またタヌキの定住に関しても可能性を示唆しているといえよう。なお両種の場合、皇居での定住は、伴侶動物として都心へ人為的に移入・放獣されたことに起因すると推察される」

た。横綱も歓声ににこやかに応えていました。

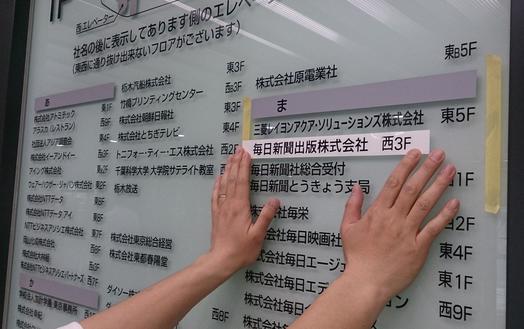

た。横綱も歓声ににこやかに応えていました。 後、玄関の階段を上がり=写真②、ビル内へ=写真③。1階の廊下を歩いて、写真展会場の「アートサロン毎日」に入りました。廊下を歩いた距離は15メートルほどと、ごく短い距離でしたが、多くの人が廊下を埋め、大歓声の中をゆっくりと歩きました=写真④。会場内では写真展を見学するととも

後、玄関の階段を上がり=写真②、ビル内へ=写真③。1階の廊下を歩いて、写真展会場の「アートサロン毎日」に入りました。廊下を歩いた距離は15メートルほどと、ごく短い距離でしたが、多くの人が廊下を埋め、大歓声の中をゆっくりと歩きました=写真④。会場内では写真展を見学するととも に、今年初場所での33回目の優勝を記念して毎日新聞が5月場所で贈る優勝額の前で記念撮影=写真⑤。

に、今年初場所での33回目の優勝を記念して毎日新聞が5月場所で贈る優勝額の前で記念撮影=写真⑤。 される手へのハイタッチにも気さくに応じるサービスぶりに、「触っちゃった~」と大喜びするファンの声があふれました=写真⑥。

される手へのハイタッチにも気さくに応じるサービスぶりに、「触っちゃった~」と大喜びするファンの声があふれました=写真⑥。