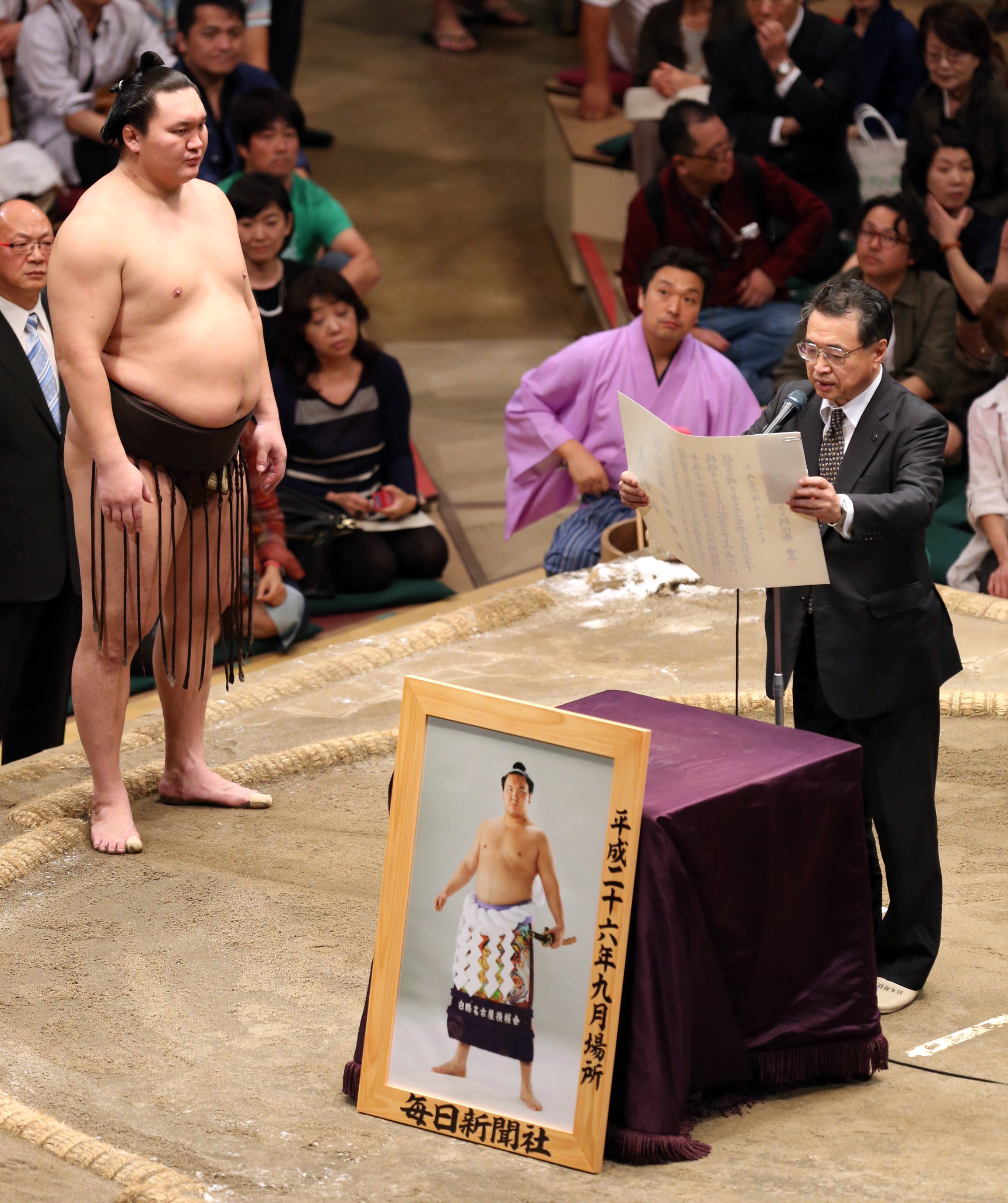

大相撲秋場所は白鳳が強かった。逸ノ城は凄かったものの、他の横綱・大関陣の不甲斐なさの方が気になりました。ま、今後の奮起を期待するとして、28日の千秋楽では、恒例、毎日新聞社からの優勝額の授与も行われました=写真㊧㊦。

話は、大相撲のルーツ、回向院(墨田区両国2‐8‐10)で江戸時代から行われていた勧進相撲の続き。まだ面白いネタがありますが、今回は落語。

日本相撲協会「相撲博物館」のホームページの「相撲の歴史」の項をみると、「谷 風、小野川、雷電の3大強豪力士が出現し、将軍上覧相撲も行われ相撲の人気は急速に高まり、今日の大相撲の基礎が確立されるに至った。相撲は歌舞伎と並んで一般庶民の娯楽として大きな要素をなすようになった」との記述があります。そう、江戸における大相撲人気が高まったのは、この2代目谷風(梶之助、1750~1795年)らが活躍した天明~寛政(1789~1801年)。3人の関係では、谷風・小野川の対戦で人気を呼んだ後、雷電が現れ、谷風がインフルエンザで急死した後は小野川と雷電が張り合ったということです。

風、小野川、雷電の3大強豪力士が出現し、将軍上覧相撲も行われ相撲の人気は急速に高まり、今日の大相撲の基礎が確立されるに至った。相撲は歌舞伎と並んで一般庶民の娯楽として大きな要素をなすようになった」との記述があります。そう、江戸における大相撲人気が高まったのは、この2代目谷風(梶之助、1750~1795年)らが活躍した天明~寛政(1789~1801年)。3人の関係では、谷風・小野川の対戦で人気を呼んだ後、雷電が現れ、谷風がインフルエンザで急死した後は小野川と雷電が張り合ったということです。

で、落語「佐野山」、別名「谷風の人情相撲」なんて~のもありますなぁ。

一体全体、どんな中身かって~と・・・名横綱として名高い2代目谷風が生涯1度だけ「情け(なさけ)相撲」、つまり八百長をやったという噺でして、十両力士の佐野山が病気の母親を抱えていると知って、相撲会所に根回しして回向院興行で千秋楽に佐野山との取組を作らせ、わざと負けたって~わけでして、むろん、史実ではありませんし、落語にしても荒唐無稽なわけですが、そこは谷風と佐野山が「女を取り合った仲」というような噂を織り交ぜて因縁の対戦という筋立てで話を進めるって~わけでして。

さあて、いよいよ千秋楽結びの一番。判官贔屓(ほうがんびいき)でこの日だけは「佐野山~」「佐野山~」の大声援。立行司・木村庄之助の軍配で立つと、谷風は佐野山を抱え込んでもろ差しを許したかのように土俵際までさがると、佐野山が押し込んでいるように見える。佐野山が腰砕けになってずり落ちそうになると、谷風が全力を出して引き上げる。と、これが、佐野山が重心下げて押し上げたように見える・・・この状態で谷風、かかとをチョット土俵の外に出したのを庄之助見逃さず、軍配を佐野山にあげた――という次第。佐野山はご祝儀をわんさか頂いて親孝行できたって~わけです。

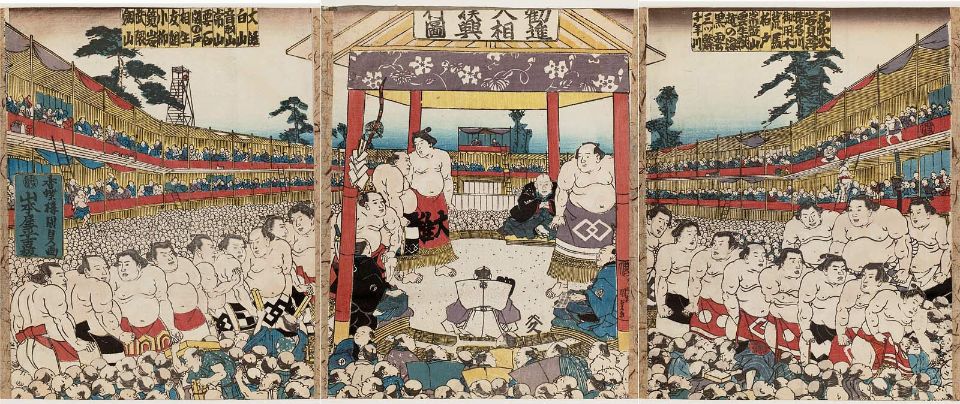

上の浮世絵は、この噺ではありませんが、谷風と小野川の一番を描いた江戸中期の浮世絵師、勝川春章(1726~1792年)の作品です。やっぱ、谷風は強そうですね。

さて、落語の「オチ」です。これが落語家によって違うようで、Youtubeでいくつか見ましたが、春風亭柳朝はオチなく「谷風、情相撲の一席でございます」と、スンナリ終わっちゃいます。

柳家権太楼では、佐野山が今は親方名跡「佐ノ山」として残っていて、ハワイ出身の元大関小錦が佐ノ山の親方株を入手したものの、「手に入れてから負け出して引退まで行くというサノヤマの因縁という一席」というオチ。

佐野山と言えばこの人というほどの名調子で知られる十代目金原亭馬生は、オチがよくわかりませんでした。勝負が決した後、見物していた男たちの次の会話で終わります。

「(佐野山の)最後のグイって押し、あの押しは、よくきいたな」「押しは効くわけさ。名代(なだい)のコウコウ者(もん)だ」。

「コウコウ者」は親孝行にかけてるのでしょうが、元の「コウコウ」とは何なんでしょう。ネットでいろいろ検索したら、ある落語ファンの解説を見つけました。佐野山の実家の稼業が漬物屋で、漬物のことを「お香々」と言うとのこと。ま、オチなんかより、クライマックスに向けて盛り上げていく話術で十分、って感じです。

他に、こんなオチもあるネットで見つけました(噺家は不明)。

番狂わせで賭けに負けて千両払わなければならなくなったタニマチが、谷風の控え室を訪れ、「情け相撲だろう」と問うと、谷風が「途中まで情け相撲を取りました。しかし横綱が十両に負けるわけにはいきませんからうっちゃりを仕掛けたが、つい足が出てしまいました。横綱とあろうものが情けない」と言ったところ、タニマチ曰く、「ちょっと足が出たくらいでそんなに悲観してはいけません。私なんか、千両も足が出た」

お後がよろしいようで。

(1798=寛政9年~1861=文久元年)ですが、似たような絵柄の作品がいくつもあり、作者もいろいろです。

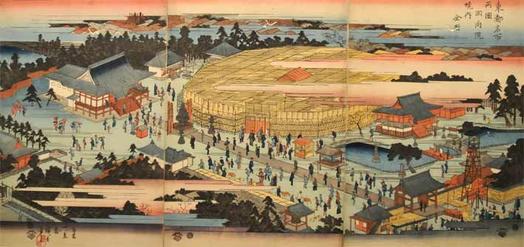

(1798=寛政9年~1861=文久元年)ですが、似たような絵柄の作品がいくつもあり、作者もいろいろです。 元年~1874=明治7年)の筆になる「勧進大相撲土俵入之図」で1866(慶応2)年の土俵を描いた幕末の作品ですね。

元年~1874=明治7年)の筆になる「勧進大相撲土俵入之図」で1866(慶応2)年の土俵を描いた幕末の作品ですね。 これ、それぞれ青龍、朱雀、白虎、玄武の四神を表します。

これ、それぞれ青龍、朱雀、白虎、玄武の四神を表します。 す。東力士が力水を付ける所が「赤房下」、西が「白房下」と言われるのはこれです。

す。東力士が力水を付ける所が「赤房下」、西が「白房下」と言われるのはこれです。

高視聴率を維持したNHKの連続テレビ小説「花子とアン」は、全156回9月27日放送分が最終回です。毎日新聞によると、先月の末にはクランクアップを迎え、ヒロイン花子役を演じる女優の吉高由里子さんをはじめ、親友・蓮子役の仲間由紀恵さん、夫役の鈴木亮平さんらが出席して横浜市青葉区のスタジオでセレモニーが開かれて、感慨無料だったようです=写真。

高視聴率を維持したNHKの連続テレビ小説「花子とアン」は、全156回9月27日放送分が最終回です。毎日新聞によると、先月の末にはクランクアップを迎え、ヒロイン花子役を演じる女優の吉高由里子さんをはじめ、親友・蓮子役の仲間由紀恵さん、夫役の鈴木亮平さんらが出席して横浜市青葉区のスタジオでセレモニーが開かれて、感慨無料だったようです=写真。 このブログで前回、花子とアンを取り上げた時、毎日新聞社とも深いご縁のある『奇跡の人』ヘレンケラーが1955年に3度目の来日をしたときに、通訳をしたのが村岡花子だったとお知らせしました。残念ながらNHKの連続テレビ小説はヘレンケラーと花子の出会いにまでは進みませんでしたが、村岡花子は『大森にて』と著書の後書きに署名していたこの時代も、真摯に誠実に仕事をされていたようです。『赤毛のアン』のその後、アンシリーズ、エミリーシリーズ、丘の家のジェーン、果樹園のセレナーデ、パットお嬢さんなど、モンゴメリの作品翻訳を次々と手がけました。最後の翻訳作品となった『エミリーの求めるもの』は、彼女の没後、1969年に出版されました。

このブログで前回、花子とアンを取り上げた時、毎日新聞社とも深いご縁のある『奇跡の人』ヘレンケラーが1955年に3度目の来日をしたときに、通訳をしたのが村岡花子だったとお知らせしました。残念ながらNHKの連続テレビ小説はヘレンケラーと花子の出会いにまでは進みませんでしたが、村岡花子は『大森にて』と著書の後書きに署名していたこの時代も、真摯に誠実に仕事をされていたようです。『赤毛のアン』のその後、アンシリーズ、エミリーシリーズ、丘の家のジェーン、果樹園のセレナーデ、パットお嬢さんなど、モンゴメリの作品翻訳を次々と手がけました。最後の翻訳作品となった『エミリーの求めるもの』は、彼女の没後、1969年に出版されました。 大森めぐみ教会は、今も大田区・池上本門寺の南に静かな佇まいを見せています。大森めぐみ教会の前はゆるゆるとした坂で、「めぐみ坂」の名があります。花子はこのめぐみ坂を空想の翼で上っていたのでしょう。

大森めぐみ教会は、今も大田区・池上本門寺の南に静かな佇まいを見せています。大森めぐみ教会の前はゆるゆるとした坂で、「めぐみ坂」の名があります。花子はこのめぐみ坂を空想の翼で上っていたのでしょう。

ためにできたのが両国にある回向院(墨田区両国2‐8‐10)であることは3月14日の当ブログで書きましたが、この回向院の境内で、寺社の再興・造営・修理などの費用を得るための勧進相撲が江戸時代から興行されるようになったのが始まりです。

ためにできたのが両国にある回向院(墨田区両国2‐8‐10)であることは3月14日の当ブログで書きましたが、この回向院の境内で、寺社の再興・造営・修理などの費用を得るための勧進相撲が江戸時代から興行されるようになったのが始まりです。 大相撲の起源とされます。かくて両国は相撲の聖地になったのです。

大相撲の起源とされます。かくて両国は相撲の聖地になったのです。

。これを受けて宮内庁は7日、皇居・東御苑(東京都千代田区)の全3カ所の入り口で、長袖と長ズボンの着用を求める張り紙を掲示しました。東御苑での感染者は確認されていませんが、張り紙は大手門、平川門、北桔橋門に掲示され、希望者には虫よけスプレーも貸し出されて、「念のため、長袖、長ズボンの着用などにより蚊に刺されないようご注意ください」などと呼びかけています。また巷のニュースでは、虫よけスプレーや殺虫剤が季節外れなのに売れ行きが急上昇、検査キットが品不足に陥るなどしています。さらに、代々木公園、新宿御苑、東御苑など修学旅行の予定を変更する学校が出るなど、波紋を広げています。

。これを受けて宮内庁は7日、皇居・東御苑(東京都千代田区)の全3カ所の入り口で、長袖と長ズボンの着用を求める張り紙を掲示しました。東御苑での感染者は確認されていませんが、張り紙は大手門、平川門、北桔橋門に掲示され、希望者には虫よけスプレーも貸し出されて、「念のため、長袖、長ズボンの着用などにより蚊に刺されないようご注意ください」などと呼びかけています。また巷のニュースでは、虫よけスプレーや殺虫剤が季節外れなのに売れ行きが急上昇、検査キットが品不足に陥るなどしています。さらに、代々木公園、新宿御苑、東御苑など修学旅行の予定を変更する学校が出るなど、波紋を広げています。

パレスサイドビルに近い皇居東御苑や北の丸公園では、秋の植物や花、果実がそれぞれの季節の移り変わりを鮮やかに見せてくれる季節ですが、残念ながらちょっとばかり足も遠のいているでしょうか。先週の金曜日、まだデング熱が拡散する前に東御苑を覗いてみた時の写真を何枚かご紹介しましょう。虫よけスプレーや殺虫剤の世話になってまで出掛けるよりは、と東御苑や北の丸公園散策を控えている方も写真で秋をお楽しみください。

パレスサイドビルに近い皇居東御苑や北の丸公園では、秋の植物や花、果実がそれぞれの季節の移り変わりを鮮やかに見せてくれる季節ですが、残念ながらちょっとばかり足も遠のいているでしょうか。先週の金曜日、まだデング熱が拡散する前に東御苑を覗いてみた時の写真を何枚かご紹介しましょう。虫よけスプレーや殺虫剤の世話になってまで出掛けるよりは、と東御苑や北の丸公園散策を控えている方も写真で秋をお楽しみください。

早速行ってきましたが、献血の受付手順が少し変更されていました。申し込みの際の問診は紙に記入することなく、タッチパネル式の専用のタブレット端末を操作して簡単に完了。また、暗証番号に代わる「生体(指静脈)認証」が導入され、さっそく登録しました。次回からは暗証番号を覚えておかなくていいということです。

早速行ってきましたが、献血の受付手順が少し変更されていました。申し込みの際の問診は紙に記入することなく、タッチパネル式の専用のタブレット端末を操作して簡単に完了。また、暗証番号に代わる「生体(指静脈)認証」が導入され、さっそく登録しました。次回からは暗証番号を覚えておかなくていいということです。