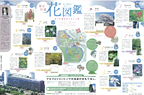

九段に滝沢馬琴ゆかりの井戸があると聞いて、見てきました。竹橋から歩いて15分くらい、この季節、雨でさえなければ気持ち良い散歩。地下鉄で九段下駅へ1区間乗るまでもありません。

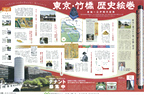

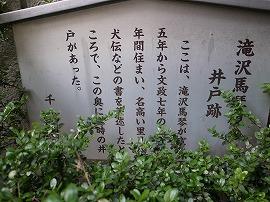

ちょっと探すのに苦戦しました。目白通りを九段下交差点から九段北1丁目へ向かうとすぐ右側に、史跡ではお馴染みの標識に「滝沢馬琴 硯(すずり)の井戸」と書いてあります=写真㊨㊤。でも、どこに井戸があるのか、それだけではよくわかりません。ネットで調べた所在地の住所(千代田区九段北1-5-7)を頼りに、ポールの角を右折して約100メートル。右側に「ニューハイツ九段」というマンションがあり、その入り口=写真㊨㊥=に、ごく簡単な説明の看板というか、札が出ています=写真㊨㊦。で、マンションの中の方を向くと正面突き当たりに中庭があり=写真㊧㊦、近づくと、一番上の写真の馬琴の井戸とやっとご対面、というわけです。ここには「滝沢馬琴宅跡 の井戸」と書かれていて、先に見た標識やマンション入り口の看板と違っていました。

の井戸」と書かれていて、先に見た標識やマンション入り口の看板と違っていました。

この井戸で馬琴が硯に水を汲み、筆を洗って、執筆にいそしんだと伝えられ、都の旧跡にも指定されています。(人様の家の敷地に入るのですが、オートロックのドアもなく、よほど挙動不審でなければ住居侵入で逮捕されるようなことはないでしょう)

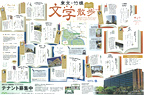

馬琴(1767~1848年)は、江戸時代の著名な 小説家で、何と言っても『南総里見八犬伝』が有名(っていうか、ほとんど、それしか知りませんが・・・)。ン十年前、子どものころにテレビでドラマを見た記憶もかすかにあり、見ず知らずの8人が運命に導かれて手を携え敵を倒していくのにワクワクしました。作品の壮大な構成に感心したのは、後年に本を読んでからの

小説家で、何と言っても『南総里見八犬伝』が有名(っていうか、ほとんど、それしか知りませんが・・・)。ン十年前、子どものころにテレビでドラマを見た記憶もかすかにあり、見ず知らずの8人が運命に導かれて手を携え敵を倒していくのにワクワクしました。作品の壮大な構成に感心したのは、後年に本を読んでからのこと。

馬琴がいた当時は飯田町中坂と呼ばれたこの地に「伊勢屋」という履物商があり、そこの主人が亡くなった後、残された夫人、お百の再婚相手として馬琴は婿入りしました。1793(寛政5)年、27歳の時のこと。既に24歳で武士の身分を捨てて劇作家デビューし、「曲亭馬琴」の名でヒット作を連発する売れっ子だったそうです。1824年に58歳で神田に移るまでここに住みましたが、履物屋の商売には精を出さず、文筆に打ち込んだため、夫婦仲は険悪だったとか。

芸術家には我が儘な人がいます。そのくらいじゃないと、後世に残るようなものは生み出せない......ってことなら厳しいものですね。