パレスサイドビルは4月27日に「震災対応訓練」を実施しました。東1階の正面玄関脇に「救護所」を設置し、多数の負傷者を救護するという想定で、約50人が参加しました。

毎日ビルディングは春と秋の屋上でテナントのみなさんも加わった大規模な消防訓練を行っていますが、これ以外にも、年に数回、ビル社員、警備、設備管理、清掃を委託している協力会社員とともに、震災対応訓練に取り組んでいます。

今回の訓練は「震度6弱の地震発生」との想定は、いつも通りですが、1階商店で棚が倒れて下敷きになるなど重軽傷者が多数発生した=写真㊤=として、救出、応急手当、そして「救護所」を実際に開設してみることを重点に実施しました。

午前10時、「訓練地震発生!!」の大きな声を合図に訓練はスタートし、全館停電になるも、直ちに自家発電機を起動させて電源を確保する手順を確認。揺れが収まると、毎日ビルの各部社員のほか、警備を委託しているアイング、設備管理を委託しているグルーブシップ、清掃を委託しているセイビの各協力会社からも次々と人員確認・安否確認が報告され、同時に毎日ビル社長を本部長とした「震災対策本部」が発足。設備管理要員がマニュアルと当日の指揮に従ってビル内の点検に出発しました。

ここで、「1階西側の商店で棚が倒壊」との一報が対策本部に入り、設備点検に出た要員も急きょ呼び戻し、1階の倒壊現場に人員を派遣。負傷者多数との現場からの報告を受け、対策本部長(毎日ビルディング社長)が「救護所設置」を指示すると、担当者が5階ビル事務所や地下2階の東西にある倉庫から救急医薬品、AED、ブルーシート、毛布、椅子、机、簡易ベッドなどを持って1階東に救護所を設置しました=写真①。

倒壊現場ではこの間、 駆けつけた要員が負傷者を倒れた棚の下から救出し、呼吸が停止した人に人工呼吸とAEDで蘇生を試み=写真②、呼吸が戻った重症者から、担架に乗せて救護所に搬送=写真③。軽傷者にも三角巾を使って応急手当をし=写真④、歩けない人を車いすに乗せるなどして救護所に誘導。救護所で組み立てた簡易ベッドやいすなどに負傷者を収容=写真⑤、重症者を病院に搬送するため119番通報--まで、一通り行いました。

駆けつけた要員が負傷者を倒れた棚の下から救出し、呼吸が停止した人に人工呼吸とAEDで蘇生を試み=写真②、呼吸が戻った重症者から、担架に乗せて救護所に搬送=写真③。軽傷者にも三角巾を使って応急手当をし=写真④、歩けない人を車いすに乗せるなどして救護所に誘導。救護所で組み立てた簡易ベッドやいすなどに負傷者を収容=写真⑤、重症者を病院に搬送するため119番通報--まで、一通り行いました。

訓練終了後の午前11時から「検討会」を行い、旨く出来た事だけでなく、報告漏れ、指示の不徹底、対応の遅れ、資器材の不足などの反省点も洗い出し 、今後の課題を確認しました。

、今後の課題を確認しました。

毎日ビルでは、安心・安全を第一に、施設・設備などハード面の対応はもちろん、今後も訓練を重ね、いざというときにもあわてずに対応できるよう、ソフト面の充実も図ってい きます。

きます。

(ちょっと手前みそですが・・・)

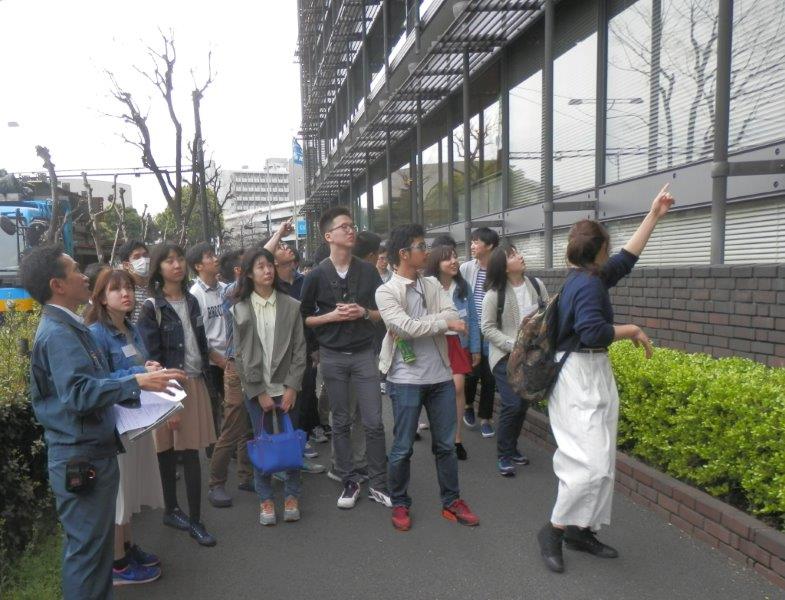

(ちょっと手前みそですが・・・) 分の「夢の階段」=写真㊨㊦、避難階段を収めるレンガのシャフト、白亜の丸いコア(エレベーター塔)、「アンブレラ」とも呼ばれる西玄関の大きな庇、そして屋上へ上がっての皇居や都心ビル群の眺望など、"定番"の見学コースを中心に見て回りました。ある組は廊下の天井に作業用に作っている窓に、脚立に乗って首を突っ込んでみるなど、さすが若いだけに好奇心旺盛。

分の「夢の階段」=写真㊨㊦、避難階段を収めるレンガのシャフト、白亜の丸いコア(エレベーター塔)、「アンブレラ」とも呼ばれる西玄関の大きな庇、そして屋上へ上がっての皇居や都心ビル群の眺望など、"定番"の見学コースを中心に見て回りました。ある組は廊下の天井に作業用に作っている窓に、脚立に乗って首を突っ込んでみるなど、さすが若いだけに好奇心旺盛。

000人が訪れました。特に後半、気温が上がってきてサクラが一気に咲いてからの伸び足はすごかったですね。パレスサイドビルは通常は閉館する3日の日曜に、千代田さくら祭りに呼応して、特別に開館し、多くの飲食店も営業し、皇居見物帰りの人が立ち寄ってくださいました。

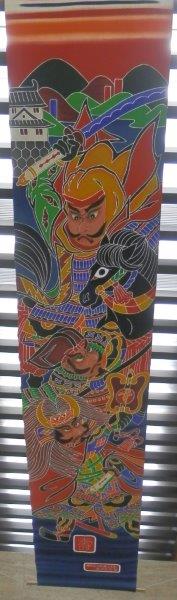

000人が訪れました。特に後半、気温が上がってきてサクラが一気に咲いてからの伸び足はすごかったですね。パレスサイドビルは通常は閉館する3日の日曜に、千代田さくら祭りに呼応して、特別に開館し、多くの飲食店も営業し、皇居見物帰りの人が立ち寄ってくださいました。 りは、岐阜県の無形文化財に指定されている郡上八幡の紺屋「渡辺染物店」の名品。400年以上前から伝わる郡上本染の技法で染め抜いたもので、餅糊で様々な柄や文様を手描きで描いた布を、甕(かめ)で藍玉や木灰、石灰、麩(ふ)などを入れて醸成させた染液に何度も浸した上で、冬の時期に郡上八幡の中央を流れる吉田川でさらして作られたものとのこと。味わい深い色合いが魅力です。

りは、岐阜県の無形文化財に指定されている郡上八幡の紺屋「渡辺染物店」の名品。400年以上前から伝わる郡上本染の技法で染め抜いたもので、餅糊で様々な柄や文様を手描きで描いた布を、甕(かめ)で藍玉や木灰、石灰、麩(ふ)などを入れて醸成させた染液に何度も浸した上で、冬の時期に郡上八幡の中央を流れる吉田川でさらして作られたものとのこと。味わい深い色合いが魅力です。

日が2日間計で94人・81人、2014年9月8日47人・38人、2015年2月3日が72人・54人、9月29日、30日が111人・95人となっていました。今回も桜満開の時期に重なり、3月29日は皇居・乾通り開放がありましたが、両日ともやや寒かったり、亜目だったりと、天候がもうひとつで、同じようにサクラの季節に実施した2014年にをやや下回りましたが、それでもなかなかの数字です。

日が2日間計で94人・81人、2014年9月8日47人・38人、2015年2月3日が72人・54人、9月29日、30日が111人・95人となっていました。今回も桜満開の時期に重なり、3月29日は皇居・乾通り開放がありましたが、両日ともやや寒かったり、亜目だったりと、天候がもうひとつで、同じようにサクラの季節に実施した2014年にをやや下回りましたが、それでもなかなかの数字です。