漫画家、小沢さとるさん(81)の色紙を展示する「今日(いのち)のゼロ戦~独り漫画のマンガ展~」がパレスサイドビル1階東正面玄関わきのオープンスペースで開かれています。

1960年代の代表作「サブマリン707」や「青の6号」で海洋冒険漫画の第一人者として知られる小沢さんですが、最近、ゼロ戦を盛んに描いているといい、それを毎日新聞が3月26日朝刊1面・6面「ストーリー」=末尾の写真=で詳しく報じたばかり。今回の展示会は、この記事に連動した企画として、急きょ、開かれました。

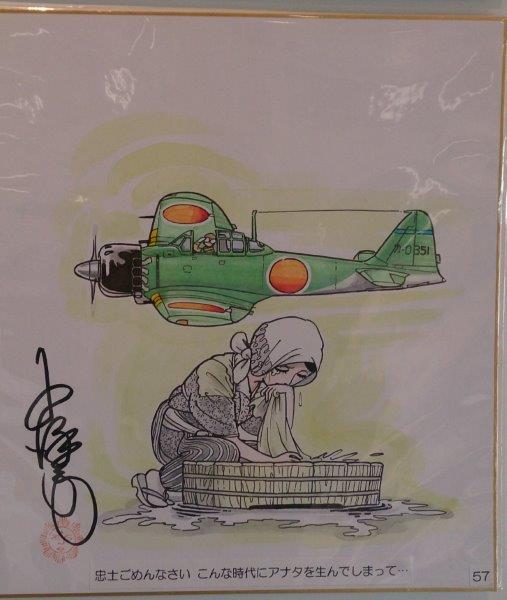

なぜ、ゼロ戦なのか? 小沢さんは展示の会場に掲げられたパネルに書いています。「終戦を小学校四年生で迎えたボクのなかに映っていたゼロ戦は、......色あせることなく、いまなお、目のうちに生き生きと飛び交っている」一方、特攻隊員のように「そんなゼロ戦を棺桶にして、虚しい戦いに散って逝った少年たちがいた」と書き起こし、枯れたのためにゼロ戦を美しく描くという思いだということです。この辺りは、前記の毎日新聞の記事(http://mainichi.jp/articles/20170326/ddm/001/040/079000c 、http://mainichi.jp/articles/20170326/ddm/010/040/062000c)でも、詳しく書かれています。ちなみに、12歳上の従兄が特攻隊の生き残りだそうです。

なぜ、ゼロ戦なのか? 小沢さんは展示の会場に掲げられたパネルに書いています。「終戦を小学校四年生で迎えたボクのなかに映っていたゼロ戦は、......色あせることなく、いまなお、目のうちに生き生きと飛び交っている」一方、特攻隊員のように「そんなゼロ戦を棺桶にして、虚しい戦いに散って逝った少年たちがいた」と書き起こし、枯れたのためにゼロ戦を美しく描くという思いだということです。この辺りは、前記の毎日新聞の記事(http://mainichi.jp/articles/20170326/ddm/001/040/079000c 、http://mainichi.jp/articles/20170326/ddm/010/040/062000c)でも、詳しく書かれています。ちなみに、12歳上の従兄が特攻隊の生き残りだそうです。

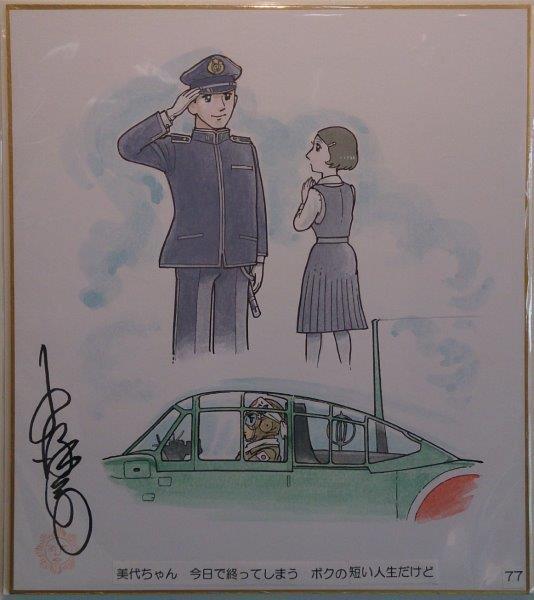

展示されているのは色紙144枚。1945年4月の設定で、21歳の2人の特攻隊員を描くストーリーになっています。

展示されているのは色紙144枚。1945年4月の設定で、21歳の2人の特攻隊員を描くストーリーになっています。

全くの主観というか、好みで恐縮ですが、2枚、目にとまったものを紹介しましょう。ゼロ戦を描く中に、家族の思い、家族への思いが込められています。

会場のパネルに目を戻すと、小沢さんは、こう書いています。

「いま、この平和な日本に生きるものとして、あの幼気(いたいけ)な彼らのために、たとえ拙くても〝せめてもの花むけになるなら......〟という思いを込めて描かせてもらった」

同展は4月2日(日)まで。入場無料。小沢さんは3月29日、4月1日のそれぞれ午後1時30分~3時、会場にいらっしゃる予定です。

には、武器のほか、諸道具、文書などの収蔵庫、あるいは女中の住居など多様な用途に供されたそうです。

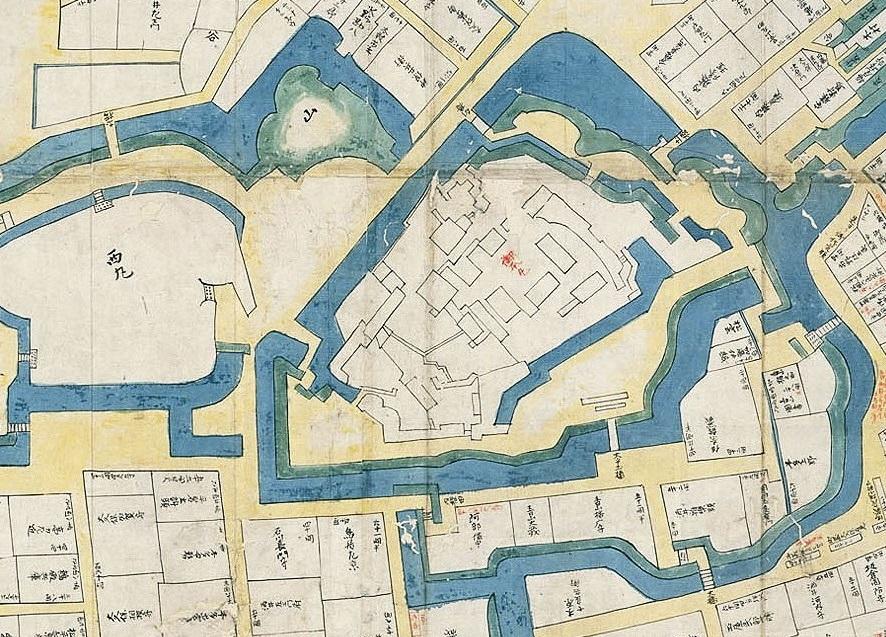

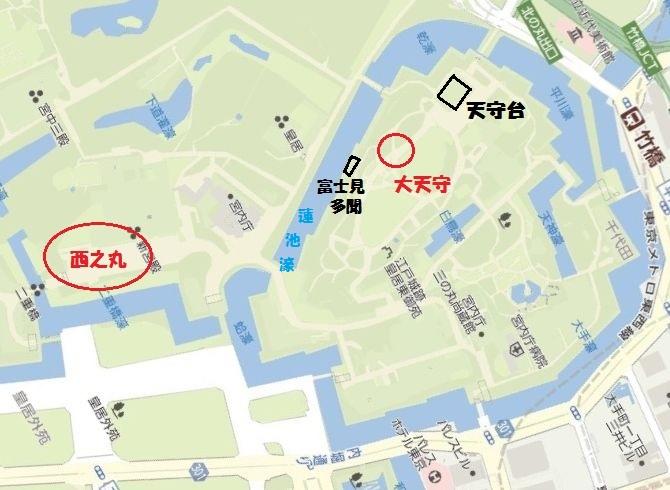

には、武器のほか、諸道具、文書などの収蔵庫、あるいは女中の住居など多様な用途に供されたそうです。 は多聞の中に掲示されていた図面(多聞建設当時)です。本丸御殿内の、将軍の日常生活の場である「御休息」の近くという位置から、「御休息所前多聞」という名前も残っているとのこと。ふすまが備えられていた形跡もあり、富士見多聞も、倉庫以外の用途があった可能性が考えられるそうです。

は多聞の中に掲示されていた図面(多聞建設当時)です。本丸御殿内の、将軍の日常生活の場である「御休息」の近くという位置から、「御休息所前多聞」という名前も残っているとのこと。ふすまが備えられていた形跡もあり、富士見多聞も、倉庫以外の用途があった可能性が考えられるそうです。

すヨ。

すヨ。 家光による1636(寛永13)年~1637年の「寛永度天守」があり、最後の天守閣が1657(明暦3)年の「明暦の大火」で焼け落ちて以降、再建されることはありませんでした。

家光による1636(寛永13)年~1637年の「寛永度天守」があり、最後の天守閣が1657(明暦3)年の「明暦の大火」で焼け落ちて以降、再建されることはありませんでした。 ょう。本丸の南側には、石垣によって通路を蛇行させることで侵入者を前後左右から弓矢や銃で攻撃できる「外枡形(そとますがた)」と呼ばれる構造が五つ連続で配置されていたことが確認できるそうです=下図(毎日新聞紙面より)参照。これは、城づくりの名人といわれた加藤清正が築いた熊本城と同じ防御方法とみられるということです。

ょう。本丸の南側には、石垣によって通路を蛇行させることで侵入者を前後左右から弓矢や銃で攻撃できる「外枡形(そとますがた)」と呼ばれる構造が五つ連続で配置されていたことが確認できるそうです=下図(毎日新聞紙面より)参照。これは、城づくりの名人といわれた加藤清正が築いた熊本城と同じ防御方法とみられるということです。