先日、浅草での飲み会があって、竹橋から地下鉄をちょいと乗り継いで銀座線浅草駅を降り、時間があったので、浅草寺雷門の大提灯を見てきました。高さ3.9メートル、直径3.3メートル、重さ約700キロもあり、流石の迫力。外国人観光客も含め、夜でも賑わっていました。

ご存知の方も多いでしょうが、10年ぶりに新調され、11月18日に奉納式典があったばかりです。雷門の改修工事に合わせて9月18日に取り外され、代わりに提灯のイラストが描かれたシートがかけられて いたので、「浅草の顔」が2カ月ぶりにピッカピカになりました。

いたので、「浅草の顔」が2カ月ぶりにピッカピカになりました。

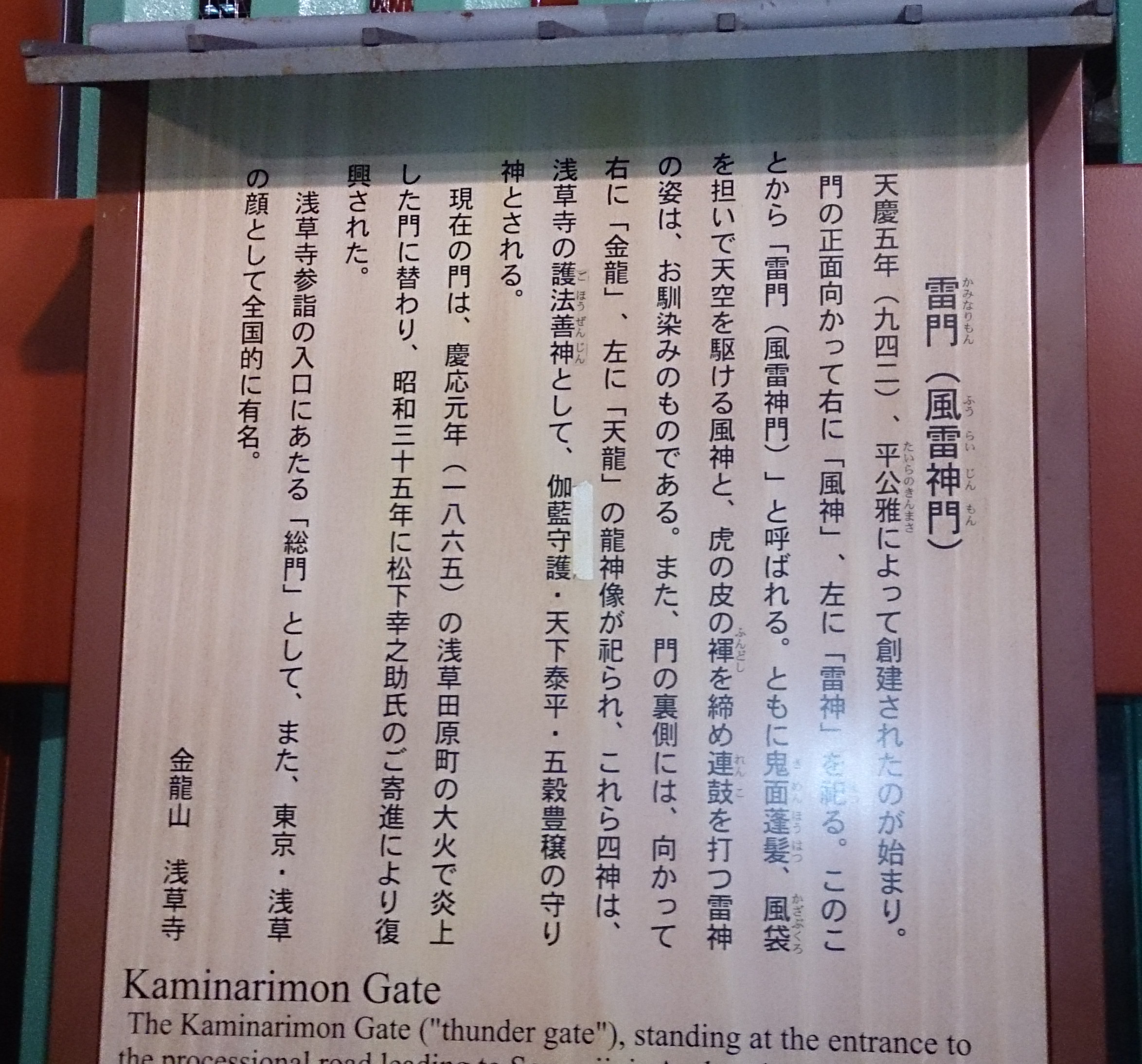

雷門は門に向かって、右側に風神、左側に雷神が配され、正式の名称は風雷神門(ふうらいじんもん)といいます。941年、安房国の太守であった平公雅が、武蔵国への配置転換を祈願し、願いが叶ったことから新天地での天下泰平と五穀豊穣を祈願し伽藍などの寄進を行ったと伝えられ、雷門に相当する最初の門は、その際に造られたとされます。江戸時代末期の1865(慶応元)年の大火で焼失したままでずーっときて、再建されたのは1960年と、ほんの半世紀前のこと。松下電器産業(現パナソニック)の創業者、故松下幸之助氏が寄進し、以後もほぼ10年おきに同社が奉納する形で新調されています。提灯下部の正面に 輝く「松下電器」の銘板 =写真㊧㊤=はずっと同じもの。今回は2008年に社名がパナソニックに変わってから初めて新調されたのですが、「創業者以来の縁に配慮して」そのまま使われているとのこと。ちなみに、提灯下部の裏側には「松下幸之助」の名も健在=写真㊨。病気になって浅草寺を参拝したら治ったので、そのお礼として贈ったといわれま すが、門にある看板=写真㊧=にも、パナソニックのホームページの関連記事(http://panasonic.co.jp/news/topics/2013/118594.html)にも、病気のことは書かれていないので、"神話

輝く「松下電器」の銘板 =写真㊧㊤=はずっと同じもの。今回は2008年に社名がパナソニックに変わってから初めて新調されたのですが、「創業者以来の縁に配慮して」そのまま使われているとのこと。ちなみに、提灯下部の裏側には「松下幸之助」の名も健在=写真㊨。病気になって浅草寺を参拝したら治ったので、そのお礼として贈ったといわれま すが、門にある看板=写真㊧=にも、パナソニックのホームページの関連記事(http://panasonic.co.jp/news/topics/2013/118594.html)にも、病気のことは書かれていないので、"神話 "かもしれません。

"かもしれません。

提灯は京都の老舗業者が制作しました。骨組みの丹波産の竹や、福井産コウゾを使った手漉(す)き和紙などの材料を厳選、文字に立体感をもたせるため職人が脚立に乗って薄墨でぼかしを入れるなど、こだわりの逸品ですね。約1年がかりの大仕事だったということです。