そろそろ梅雨っぽくなってきました。パレスサイドビルは水害の発生に備えた「水防訓練」を毎年、梅雨入り前にやっています。今年も5月下旬に実施し、毎日ビルディング社員をはじめ、ビル警備を委託しているアイング、設備管理を委託しているグローブシップ、清掃を委託しているセイビの担当者を含め、計約40人が参加し、真剣に取り組みました。

訓練はビルが閉館している日曜に実施しました。まず午前中は、地下2階の地下鉄竹橋駅改札に続く2か所のビル入口を防潮扉でふさぐ訓練です。エスカレーターで地下1階にあがるメインの入口は、2枚に分かれた防潮扉でふさぎます。厚さ20センチ、天井まである鉄製で、売店の裏に収納されています。雨戸のイメージですね。これを数人がかりで、ロープで引っ張りだします=写真㊦の4枚。

これだけでは不十分です。ダイビングなどでは「水深10メートルで1気圧」と言われますが、地下2階が水没すれば相当の水圧。厚いとはいえ、板だけでは不十分ということで、裏から、つっかえ棒を装着できるようになっています=一番上の写真。

これだけでは不十分です。ダイビングなどでは「水深10メートルで1気圧」と言われますが、地下2階が水没すれば相当の水圧。厚いとはいえ、板だけでは不十分ということで、裏から、つっかえ棒を装着できるようになっています=一番上の写真。

こうした一連の作業を 、決められた手順に従って、粛々とこなしました。何か部品の破損などがあれば直します。そういう点検の意味も、訓練にはありますが、大きな問題点は発見されませんでした。

、決められた手順に従って、粛々とこなしました。何か部品の破損などがあれば直します。そういう点検の意味も、訓練にはありますが、大きな問題点は発見されませんでした。

西エレ ベーターホールにつながる入り口も、同様にふさぎます。こちらは鉄扉を閉じる形=写真㊨。裏からのつっかえ棒も、同じように施します。

ベーターホールにつながる入り口も、同様にふさぎます。こちらは鉄扉を閉じる形=写真㊨。裏からのつっかえ棒も、同じように施します。

続いて駐車場入口、スロープの上に防水板を設置する訓練も行いました。板は2枚。駐車場に入っていくスロープの途中に置かれていて、2枚の間をつなぐ支柱を立て、その両側に板を立てるという手順です=写真㊧の3枚は駐車場側から入り口に向かって見た図。入口(白山通り)の方から見ると、写真㊨のようになります。

午後は、駐車 場の片隅で、土のうをつくる訓練です。地下2階のスロープの下に設けた砂の貯蔵庫で、実際にスコップ数杯の砂を袋に入れ、土のうを作りました=写真㊦。

場の片隅で、土のうをつくる訓練です。地下2階のスロープの下に設けた砂の貯蔵庫で、実際にスコップ数杯の砂を袋に入れ、土のうを作りました=写真㊦。

このほか、パレスサイドビルの周囲を回り、浸水危険個所をチェック。ドアの隙間や、周囲を囲む煉瓦が切れているところなど、土のうを積んで水の浸入を阻止しなければならない所を確認しました。

パレスサイドビルでは、安心・安全なビルを目指し、イザという時に備え、これからも定期的に、様々な訓練を重ねていきます。

男女を問わず、人気を集めそうですね。

男女を問わず、人気を集めそうですね。

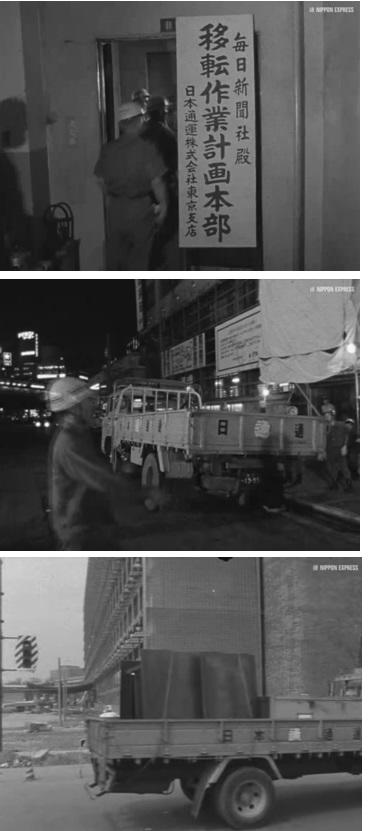

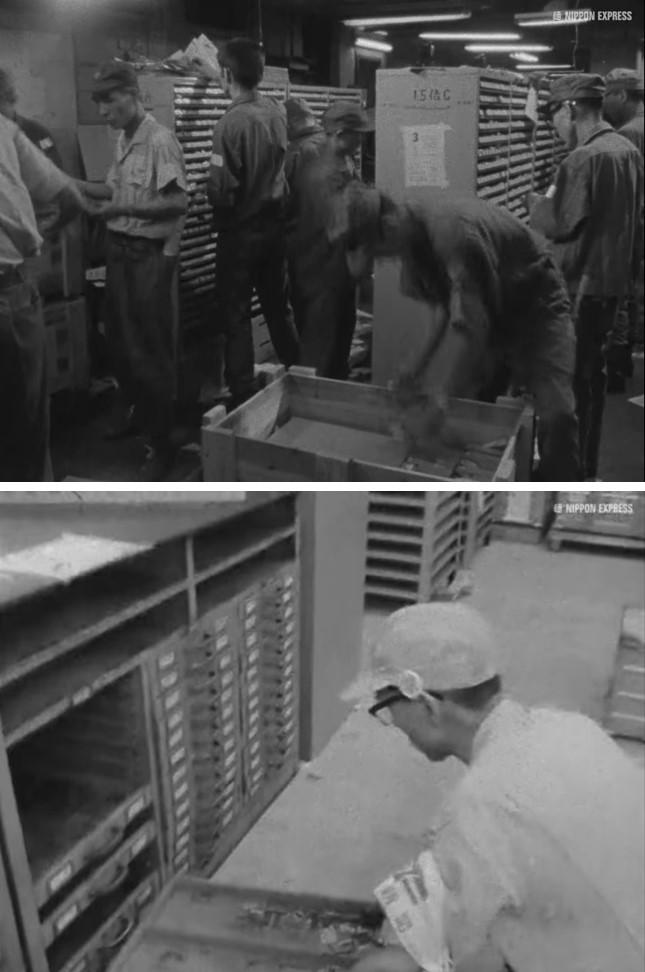

ラッ ク1387台、作業員延べ7500人余を動員し、3000トンに及ぶ大型機械類を運び、移転用の小型コンテナは延べ約2万3000個、段ボール箱約1万4000個に及ぶ「単独ビル移転では、まさに〝史上最大〟の引っ越し」でした。日通は6カ月前に「対策本部」を設置し=写真㊧㊤、作業の検討を続け、印刷機はパレスサイドの新工場に一部新鋭機を設置し たとはいえ、他にも多くの機械などを)旧社屋から搬出=写真㊧㊥(後方は有楽町駅ホーム)、パレスサイドビルに運び込みました=写真㊧㊦。編集部門のほか製作部門の移転が極めて難しかったとして、記事には「どうしたら新聞製作に支障がないように引っ越しを成功させることができるか」を考えたという担当者の談話を紹介してい ます。

ラッ ク1387台、作業員延べ7500人余を動員し、3000トンに及ぶ大型機械類を運び、移転用の小型コンテナは延べ約2万3000個、段ボール箱約1万4000個に及ぶ「単独ビル移転では、まさに〝史上最大〟の引っ越し」でした。日通は6カ月前に「対策本部」を設置し=写真㊧㊤、作業の検討を続け、印刷機はパレスサイドの新工場に一部新鋭機を設置し たとはいえ、他にも多くの機械などを)旧社屋から搬出=写真㊧㊥(後方は有楽町駅ホーム)、パレスサイドビルに運び込みました=写真㊧㊦。編集部門のほか製作部門の移転が極めて難しかったとして、記事には「どうしたら新聞製作に支障がないように引っ越しを成功させることができるか」を考えたという担当者の談話を紹介してい ます。 けるわけではありません。鉛の活字を組み込み、記事の修正などピンセットで1字1字拾うという職人技も生きていました。その活字(重量は計数十トンに及んだとか)を、順番通り箱に詰め=写真㊨㊤、新社屋に運び込んで順番を間違えず棚に収める=写真㊨㊦=作業などを、映像は克明に伝え、最後に、新工場で新聞が印刷される様子で〆ています=写真末尾。

けるわけではありません。鉛の活字を組み込み、記事の修正などピンセットで1字1字拾うという職人技も生きていました。その活字(重量は計数十トンに及んだとか)を、順番通り箱に詰め=写真㊨㊤、新社屋に運び込んで順番を間違えず棚に収める=写真㊨㊦=作業などを、映像は克明に伝え、最後に、新工場で新聞が印刷される様子で〆ています=写真末尾。

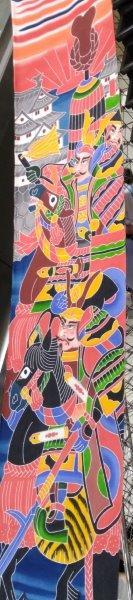

、手前が加藤清正です。織田信長の命を受け毛利討伐に乗り出した戦でしたが、本能寺の変を受けて、毛利側に知られる前に和議を結んで京都にとって返した「中国大返し」につながる戦です。もう一枚の武者のぼりは武田信玄・上杉謙信の川中島の戦いで、いずれも水が絡むのは、絵柄として水の青色がほしいということでしょうか。

、手前が加藤清正です。織田信長の命を受け毛利討伐に乗り出した戦でしたが、本能寺の変を受けて、毛利側に知られる前に和議を結んで京都にとって返した「中国大返し」につながる戦です。もう一枚の武者のぼりは武田信玄・上杉謙信の川中島の戦いで、いずれも水が絡むのは、絵柄として水の青色がほしいということでしょうか。