パレスサイドビルを抜け出してぶらりと散歩。先日、江戸城(皇居)東御苑の「皇居正門石橋旧飾電燈」のことを書きました。

皇居前広場から皇居に通じる「皇居正門石橋」の飾電燈の更新に伴い、古いものが移設されて残っているということでした。

その「皇居正門石橋」を復習しておくと、場所は地下鉄千代田線「二重橋前駅」を降り、皇 居外苑の楠正成像のほぼ真正面にあり、江戸時代からの「西の丸大手橋」と呼ばれる木橋=写真㊨㊤=が、明治になって宮殿を造営する際、代わってこの石橋に架け替えられたとのこと(1886年=明治19年3月起工

居外苑の楠正成像のほぼ真正面にあり、江戸時代からの「西の丸大手橋」と呼ばれる木橋=写真㊨㊤=が、明治になって宮殿を造営する際、代わってこの石橋に架け替えられたとのこと(1886年=明治19年3月起工 、1887年12月竣工)。岡山産の花崗岩造り、長さ35.3メートル、幅12メートルで、橋脚は円弧のアーチを二つ並べた眼鏡橋の形になっています=写真㊨㊦。

、1887年12月竣工)。岡山産の花崗岩造り、長さ35.3メートル、幅12メートルで、橋脚は円弧のアーチを二つ並べた眼鏡橋の形になっています=写真㊨㊦。

それはいいとして、きょうのお題は「二重橋」です。

というのは、「皇居正門石橋」が「二重橋」だと思っている人が多そうだからです。違うのかって? 確かに、アーチ二つで二重橋ってイメージですが、二重橋は別にあるのです。そう、一番上の写真です。「二重」じゃないですが、「二重橋」です。

二重橋の正式名称は「皇居正門鉄橋」。名前の通り鉄製です。江戸時代は「西の丸下乗橋」と呼ばれていたものが、明治になって鉄橋に改修されました。1888年(明治21)年3月26日と言いますから、「皇居正門石橋」に3カ月ぐらい遅れての完成です。そして、戦後、1964(昭和39)年、皇 居宮殿建設の際、現在の鉄橋に架け替えられたとのこと。

居宮殿建設の際、現在の鉄橋に架け替えられたとのこと。

「二重橋」の由来を確認すべく、ネットで見つけた写真が㊧㊤の写真です。上の橋の下、低い位置にでも渡れるようになっていますね。これが「二重」の意味です。

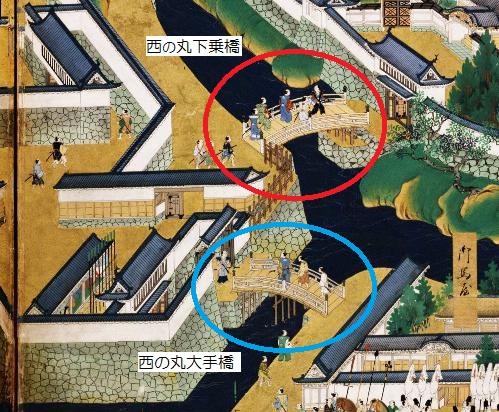

この写真について、ネット上で は「江戸時代の木の橋」という説明と、「明治にかけ替えられた最初の鉄橋」とする説明の二通りあります。なんとなく、写真は木製のように見えますが、江戸時代の「屏風絵図」(㊧㊦)の西の丸下乗橋(図の赤丸囲い)を見ると、二重ではありません。

は「江戸時代の木の橋」という説明と、「明治にかけ替えられた最初の鉄橋」とする説明の二通りあります。なんとなく、写真は木製のように見えますが、江戸時代の「屏風絵図」(㊧㊦)の西の丸下乗橋(図の赤丸囲い)を見ると、二重ではありません。

よくわかりませんが、この「二段重ね」が「二重橋」の名の由来なのです。

ただし、この「鉄橋」と「石橋」の二つを総称して「二重橋」と言うこともあるそうです。もちろん、厳密には間違いですが、よく見ると、真ん中の「大手橋」「石橋」の写真で、手前の橋の向こうにかすかに「下乗橋」「鉄橋」が見えないでしょうか。これで、二つ合わせて二重橋というのもアリ、っていう感じです。

もっとも、どっちにせよ、二重橋は俗称で、正式名称ではありませんけどね。