竹橋と赤坂の二つの「紀伊国坂」の話から、赤坂の二つの紀伊屋敷の話に進んできましたが、今回は、赤坂の紀伊屋敷が、一時、皇居だったという話題です。

赤坂には元々、1632(寛永9)年に拝領した14万坪という紀伊江戸屋敷で最大規模を誇る屋敷があり、明暦の大火(1658年)で竹橋近くの紀伊屋敷が焼けた後、紀尾井町に小さな屋敷を得たこと、赤坂の屋敷は明暦の大火の前後で変わらず「中屋敷」、紀尾井町の小さい屋敷が「上屋敷」になったこと、1823(文政6)年の火事で紀尾井町の屋敷が焼失したため、その後は大きな屋敷が実質的な上屋敷になったこと――等々を、先週書きました。

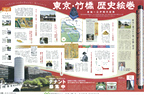

明治維新後、赤坂の屋敷はどうなったのか。前回紹介した和歌山社会経済研究所のレポート「紀州in東京 紀州藩江戸屋敷」(2011年7月)によると、1871(明治4)年の廃藩置県で旧紀州藩主茂承は和歌山県知事を免職となって上京しました。旧藩主は華族となり東京に集められたためのです。そこで住んだのがこの赤坂の広大な屋敷でした。ところが、1873(明治6)年に皇居として使用されていた江戸城西の丸が火事で焼失すると、茂承は即日参内、赤坂の屋敷を献納します。これが「赤坂御所」となりました。その後、先代の孝明天皇の皇后英照皇太后を近くに迎えたいとの明治天皇の意向を知った茂承は自分達夫婦が住んでいた赤坂の屋敷の南西部の地所も天皇に差し出しました 。こうして、1888年に新しい皇居が旧江戸城内に完成するまで、「赤坂御所」が臨時の皇居だったのです。

。こうして、1888年に新しい皇居が旧江戸城内に完成するまで、「赤坂御所」が臨時の皇居だったのです。

ちなみに、茂承は1873年に麻布区飯倉6丁目14番地の土地(上杉伯爵邸)を購入し、後にここに移ったということです。

写真㊨は紀伊国坂に面した紀伊屋敷時代の門で、現在は迎賓館東門になっています。

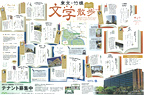

そして、内務卿・大久保利通=写真㊧=が清水谷公園の辺りに邸宅を構え、1878(明治11)年5月14日に紀尾井坂で旧士族に暗殺されました。世に言う「紀尾井の変」です。清水谷公園には、事件の10年後、大久保の"同僚"だった西村捨三(後に初代内務省警保局長、沖縄県令、農商務次官)、金井之恭(後に元老院議官、貴族院議員)、奈良原繁(後に貴族院議員)らに

そして、内務卿・大久保利通=写真㊧=が清水谷公園の辺りに邸宅を構え、1878(明治11)年5月14日に紀尾井坂で旧士族に暗殺されました。世に言う「紀尾井の変」です。清水谷公園には、事件の10年後、大久保の"同僚"だった西村捨三(後に初代内務省警保局長、沖縄県令、農商務次官)、金井之恭(後に元老院議官、貴族院議員)、奈良原繁(後に貴族院議員)らに より「贈右大臣大久保公哀悼碑」が建てられました=一番上の写真。また、紀伊国坂と紀尾井坂を結ぶ喰違坂では1874年、右大臣・岩倉具視=写真㊨=の暗殺未遂事件(岩倉は軽傷)=喰違の変=も起きました。

より「贈右大臣大久保公哀悼碑」が建てられました=一番上の写真。また、紀伊国坂と紀尾井坂を結ぶ喰違坂では1874年、右大臣・岩倉具視=写真㊨=の暗殺未遂事件(岩倉は軽傷)=喰違の変=も起きました。

いずれも、西南戦争前後の騒然とした世相の事件です。それにしても、"臨時皇居"のすぐ近くで、物騒な事件が頻発したのですから、改めてビックリです。