竹橋から代官町方面へ上っていく紀伊国坂の名の由来にもなった紀伊はじめ徳川御三家の上屋敷(江戸にある藩邸の中心、今の各県の東京事務所に相当)が、「明暦の大火」(1657=明暦3年)で焼け、移転したことは7日の当ブログで書きました。おさらいすると、尾張上屋敷が市ヶ谷(現在の防衛省)、水戸上屋敷は小石川(現在の小石川後楽園)に移転し、紀伊は赤坂に移りました。

で、赤坂です。江戸時代後期の地図(1829=文政11年の「分間江戸大絵図」)=写真㊤㊧=と現在=写真㊤㊨=を見比べてください。江戸の地図の左側に大きく「紀伊殿」とあります(赤丸囲み)。その東側の外堀通りを登っていく坂が「紀伊国坂」(現在の地図の黒い点線)です。この紀伊の屋敷は、明治時代は赤坂離宮、現在は南が東宮御所のある赤坂御用地、北は迎賓館となって います(現在の地図の青丸囲み)。一番㊤の写真が紀伊国坂で、道の左側が旧紀伊屋敷です。

います(現在の地図の青丸囲み)。一番㊤の写真が紀伊国坂で、道の左側が旧紀伊屋敷です。

ちなみに、坂の道端の標識=写真㊧=は「紀伊国坂」ですが、坂上の三叉路交差点はなぜか「紀之国坂」です=写真㊧㊦。

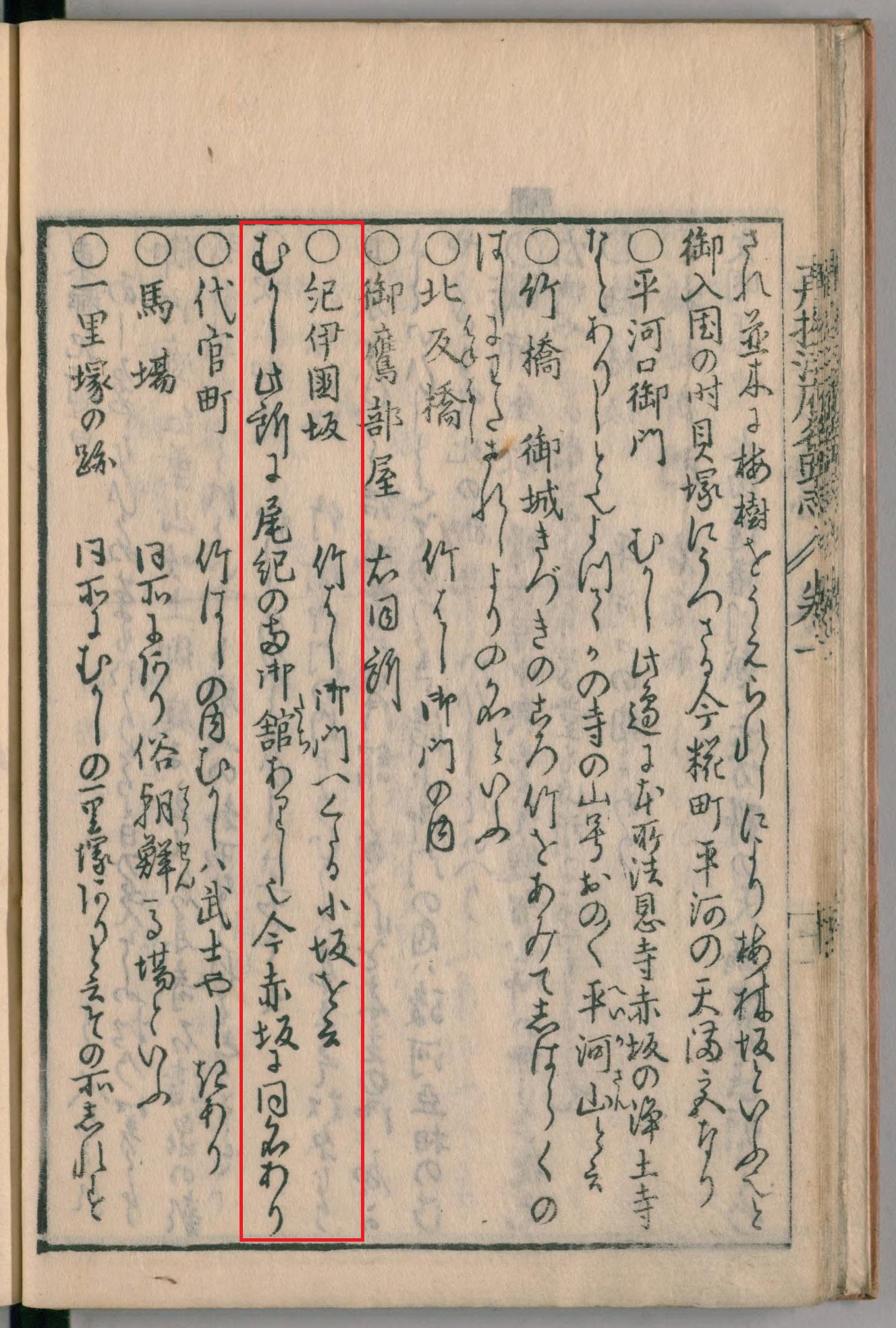

紀伊国坂という呼び名ですが、竹橋の「紀伊国坂」の標識の説明文にあ るとおり、江戸時代の地誌『再校江戸砂子』(1772年ごろ刊)には、竹橋の

るとおり、江戸時代の地誌『再校江戸砂子』(1772年ごろ刊)には、竹橋の 坂の説明に続き、「赤坂に同名(の坂)あり」と書かれています=写真㊨=から、江戸時代に、すでに2つの紀伊国坂があったわけですね。

坂の説明に続き、「赤坂に同名(の坂)あり」と書かれています=写真㊨=から、江戸時代に、すでに2つの紀伊国坂があったわけですね。

なお、この広大な赤坂の紀伊屋敷の敷地は1632(寛永9)に幕府から拝領したものですから、明暦の大火による移転とは関係なく、江戸時代から2つの紀伊国坂があったということです。

でも、赤坂には、もう1つ、紀伊屋敷があります。その事情は、後日また。