先日、江戸時代の回向院勧進相撲の大横綱、谷風の浮世絵を紹介した中に、美人とのツーショットがありました=写真㊧。女性は有名な水茶屋(道ばたや社寺の境内で茶などを供して休息させた茶屋)の看板娘、難波屋(なにわや)おきたサン。作者は勝川春潮(しゅんちょう、生没年不詳)でした。

先日、江戸時代の回向院勧進相撲の大横綱、谷風の浮世絵を紹介した中に、美人とのツーショットがありました=写真㊧。女性は有名な水茶屋(道ばたや社寺の境内で茶などを供して休息させた茶屋)の看板娘、難波屋(なにわや)おきたサン。作者は勝川春潮(しゅんちょう、生没年不詳)でした。

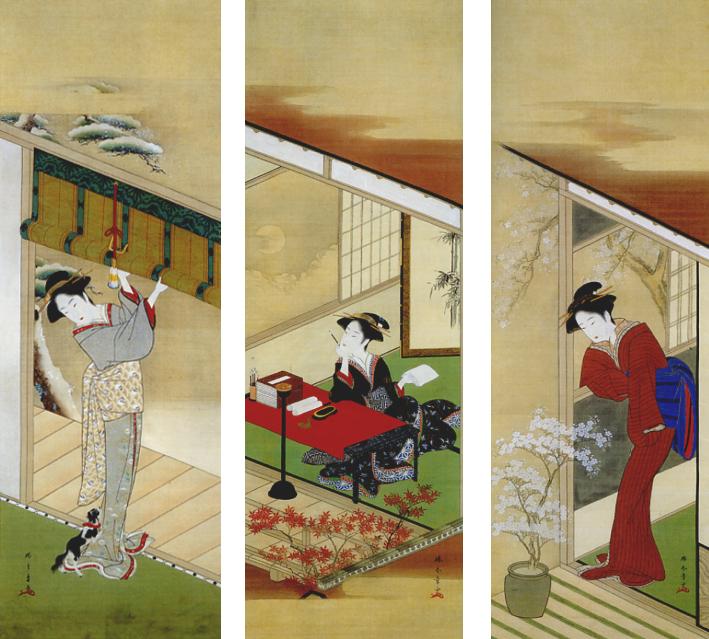

浮世絵と言えば、失礼ながら、お相撲さんより役者や美人、特に美人画です。例えば春潮の師匠の勝川春章(1726~1792年)は谷風 と小野川との一番(9月29日、10月17日の当ブログ参照)を描きましたが、むしろ写真㊨のような美人画に定評がありました。

と小野川との一番(9月29日、10月17日の当ブログ参照)を描きましたが、むしろ写真㊨のような美人画に定評がありました。

数多いる浮世絵師の中でも、美人画と言えば喜多川歌麿(1753年頃~1806年)ですね。背景を省略して白雲母を散りばめ、更にそれまで全身を描かれていた美人画の体を省き、顔を中心とする構図を考案し、人物の表情だけでなく内面や艶も見事に描きだしたとされます。

遊女、花魁(おいらん)、茶屋の娘など無名の女性を作品の対象とし、彼の絵によってモデルの女性が江戸中に知られるようになったといいますから、一種のメディアとして機能したわけです

件のおきたサン=写真㊦㊧=もその一人。というか、歌麿が最も数多く描いたそうです。

おきたサン(1778年~没年不詳)がいた水茶屋・難波屋は浅草観音隋身門前にあり、彼女の評判で境内の他の水茶屋も繁盛したと伝えられます。

おきたサンにはライバルがいました。高島屋おひさサン(1777年?~没年不詳)です=写真㊦㊨。両国薬研堀米沢町の煎餅屋、高島屋長兵衛の長女で、両国で自家が経営する水茶屋で働いていました。1793年、17歳のころ、歌麿のモデルを務め、当時16歳のおきたサンと、その美しさを競い合ったといいます。

2人に、富本豊雛(とよひな)サンを加え、寛政三美人といも言われ、この3人をまとめて描いているのが一番上の写真です(右からおきたサン、豊雛サン、おひさサン)。3人とも典型的な「歌麿美人」で、パッと見、そっくりのようにも思えますが、微妙に目の表情や鼻の形が違いますネ。おきたサンはスッキリした鼻筋をはじめ全体に整いすぎていて、むしろ冷たい感じもしないではありません。ちなみに、豊雛サンは巧みに富本節を語る美人芸者の第一人者として名をはせた才色兼備の女性で、3人の中では一番艶っぽいでしょうか。

毎日新聞8月20日付東京版に、旧三菱・岩崎家ゆかりの「東洋文庫」(文京区本駒込2)創立90周年を記念する「岩崎コレクション~孔子から浮世絵まで」展(12月26日まで)の記事があります。同文庫は㊦㊨と同じおひさサンの絵を所蔵しています。10月20日まで展示されていたんですが、次回の展示は未定とのこと。問い合わせたら、「作品保存ため、同じ作品を短い間隔で展示することが難しいため」と、丁寧な返事をいただきました。残念。